防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは

「企業の防災教育、何から始めればいいのか分からない…」そんな声を、多くの総務・人事担当者から耳にします。

マニュアルを整備しても、実際の災害時に社員が“自ら行動できる状態”になっていなければ意味がありません。

企業防災の本質は、“仕組みをつくること”ではなく、“人を動かすこと”です。

「企業における社員向け防災教育」をテーマに、知識→行動→定着という3ステップを踏まえた仕組みづくりの方法を、実践的に解説します。

なぜ知識だけでは行動できないのか(心理・行動科学の視点)

防災教育の最大の壁は、「知っている」と「できる」の間にある“行動のギャップ”です。いくらマニュアルを覚えても、緊急時に体が動かない、そんな社員は少なくありません。

正常性バイアスという無意識の油断

人は危険を前にしても、「自分だけは大丈夫」と思いがちです。これを正常性バイアスと呼び、避難判断の遅れを招く要因になります。この心理を乗り越えるには、「頭で理解する」だけでなく、「体で体験する」教育が必要です。

たとえば、地震や火災を想定したロールプレイングやVR体験型の研修では、危機状況を疑似体験しながら「行動の練習」ができます。知識を“経験に変える”ことが、社員の行動を変える第一歩です。

他者依存から自分事化へ

「防災は総務の仕事」と思っていませんか?実際の災害は、部署も役職も関係なく発生します。教育の目的は、「会社を守る」ではなく「自分の命を守る」意識を育てることです。

行動科学では、人は“感情が動くとき”に行動を起こすといわれます。社員一人ひとりが「自分も役割を担っている」と実感できる教育設計が欠かせません。

社員教育のステップ(導入→実践→定着)

防災教育は単発ではなく、段階的に設計することで効果が高まります。ここでは、3つのステップで考えましょう。

導入フェーズ(関心を引き出す)

最初の目的は、社員に「防災を自分ごととして捉えてもらう」こと。

たとえば、

- 被災企業の実例紹介

- 「3日間帰宅できない場合」を想定したワーク

- 家庭防災チェックリストを活用したセルフ点検

こうしたワークは、災害が“他人事”ではないと気づくきっかけになります。

実践フェーズ(行動を体験する)

次に、実際に体を動かして“できる”を体験する段階です。

避難誘導・応急処置・安否確認などを実践する際、「間違ってもいい」「失敗から学ぶ場」をつくることが重要です。成功よりも失敗体験のほうが、記憶定着率は高いとされます。

また、部署別に役割分担を明確にした「現場シミュレーション」を取り入れると、実際の混乱時に役立つ“チーム行動力”を養うことができます。

定着フェーズ(継続と文化化)

防災教育の最終段階は、「継続する仕組み」をつくることです。たとえば、以下のような取り組みがあります。

- 月1回の備蓄確認デー

- 社内報での「防災ワンポイント」コラム発信

- SlackやTeamsでの「#防災チャレンジ」投稿

- 家庭での防災グッズ点検キャンペーン

こうした“日常に溶け込む小さな仕掛け”を続けることで、防災が「イベント」から「文化」へと変化していきます。

教育プログラム設計のコツ(対象別:新入社員・管理職)

防災教育を効果的に行うためには、対象ごとにアプローチを変えることが重要です。

新入社員向け:防災の「基礎体験」を通じて自分事化

新入社員は社会人としての“行動の型”を学ぶ時期。まずは、「なぜ自分が動く必要があるのか」を理解させることが目的です。

- 非常持ち出し袋の中身を実際に触るワーク

- 過去の災害体験談を先輩社員が語る共有会

- 災害発生時の初動行動(姿勢・避難ルート)を体験

知識よりも「守る力」を身につけさせることがポイントです。

管理職向け:判断・指揮・伝達の訓練

管理職は災害時の“現場指揮者”です。冷静な判断と明確な指示が、社員の安全を左右します。

- 火災発生時の初動判断シミュレーション

- 通信断絶時の情報伝達ルール演習

- 優先順位を考える意思決定トレーニング

さらに、BCP(事業継続計画)と連動させて「経営層がリスクを想定する力」を育てることも有効です。

eラーニングや研修との組み合わせ

防災教育は、「オンライン」と「リアル」を組み合わせたハイブリッド型が理想です。

eラーニングの強み

- いつでも学べる

- 繰り返し受講できる

- 受講履歴が可視化できる

たとえば、「基礎知識:eラーニング」→「実践訓練:集合研修」→「理解度テスト:オンライン」という流れにすることで、教育効果が格段に上がります。

ある企業ではこの仕組みを導入した結果、受講率95%・理解度向上率80%を達成。「自分の役割が明確になった」と回答した社員が9割近くにのぼりました。

オンライン学習で基礎を固め、集合研修で体験・共有する、それが“行動できる防災人材”を育てる最短ルートです。

よくある失敗例と注意点

- 一度きりの研修で終わってしまう

- 管理職だけが受講して現場に広がらない

- 備蓄やマニュアル更新が形骸化している

防災教育は“年1回の行事”ではなく、“全員で守る文化”です。「続けられる仕組み」をつくることが、最も大切な成功要因です。

よくある質問(Q&A)|防災教育の疑問を解消します

【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例

【資料の内容】

・防災研修が必要な理由

・企業の災害対策の実態

・企業の災害対策に関する実態調査

・防災研修のカリキュラム紹介

・価格表/実績紹介

「防災を自分ごと化する」社員教育を支援します

社員一人ひとりが、自ら考え、行動できる。それが、企業防災教育の理想の姿です。

防災教育は、単なる知識習得ではなく、「行動の習慣化」と「文化の定着」を目的に設計することが成功の鍵。「いざという時、守れる組織でありたい」その想いを、私たちは社員教育を通じて形にします。

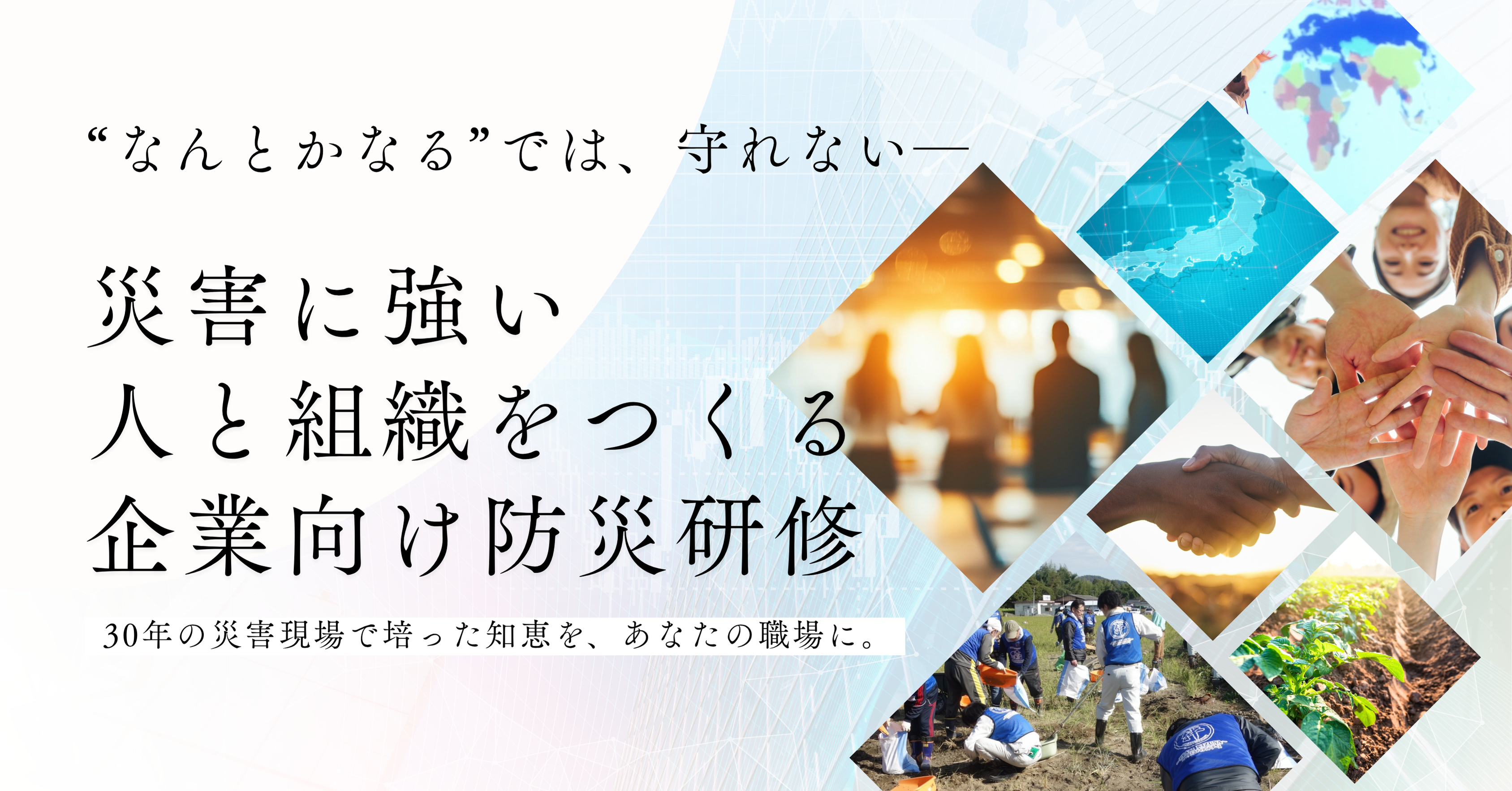

ガイアシステムの防災研修で「自発的に動ける社員」を育てる

ガイアシステムでは、社員教育専門会社として、企業の実情に合わせた防災教育プログラムを提供しています。

- 実践的なワークショップ(避難・応急・備蓄確認など)

- 管理職向けリーダー訓練・リスクマネジメント研修

- eラーニングとの連動プログラム設計

防災を“自分ごと化”する教育で、社員の意識と行動を変える。その第一歩を、私たちと共に踏み出しませんか?

防災研修カリキュラム

有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!

企業向け防災研修

30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。

本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。

企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!

BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。

本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。

リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!

リスクマネジメント研修

リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。

リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。

企業防災コラム一覧

-

BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説

-

災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策

-

DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応

-

オンラインで実施できる企業防災研修とは?

-

災害時のメンタルケアが企業に求められる理由

-

なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか

-

CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ

-

企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント

-

企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ

-

企業が整えるべき「社内防災体制」とは?

-

防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは

-

企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは

-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド

-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは

-

BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!