企業が整えるべき「社内防災体制」とは?

災害は突然、そして多様な形で企業活動を脅かします。地震・台風・洪水・停電・通信障害。どんな状況下でも社員を守り、事業を継続させるためには、「マニュアル」だけでなく、人と組織が機能する防災体制が欠かせません。企業の防災体制において、社員の命と事業を守る「組織マネジメント」は必要不可欠です。

「マニュアルを“生かす”ための社内防災体制づくり」に焦点を当て、企業が実践できる組織設計のポイントを詳しく解説します!

関連記事|企業防災マニュアルの作り方が知りたい方は、下記をご覧ください。

防災責任者・対策本部・現場チームの役割

防災体制づくりの第一歩は、「誰が」「どの段階で」「何を判断・実行するか」を明確にすることです。

企業の防災は、マニュアルや備蓄よりも“人”の動きが鍵を握ります。

災害発生時に、経営層・総務・現場がどのように連携し、的確な判断を下せるか。

その仕組みこそが、真の防災力です。

防災責任者(経営層)

企業の防災方針を定め、最終的な意思決定を行うのが責任者の役割です。

- 防災計画の承認、対策本部の設置決定

- 災害時の事業継続方針(BCP)の判断

- 社外との連携(自治体・取引先・報道機関など)

経営層が防災に関心を示すことで、社内全体の危機意識が高まります。

災害対策本部(中核メンバー)

災害対策本部は、災害発生時に現場と本社をつなぐ司令塔となります。

- 被害状況の集約と判断

- 社員の安否確認・避難指示の発令

- 社内外への情報発信

対策本部は、総務・人事・情報システム・広報・現場責任者で構成し、指示命令系統を事前に定義しておきます。

現場チーム(各部門リーダー)

現場での初期対応力が、命を守る重要な役割となります。

- 避難誘導、消火、ライフライン遮断

- 備蓄品やAEDの管理

- 負傷者の救護、被害報告

現場防災リーダーを部門ごとに任命し、代理者も明示しておくことで、災害時の混乱を防げます。

災害時の意思決定と情報伝達フロー

混乱を防ぐための「判断と伝達」の仕組みづくり

災害発生直後に最も多い課題は、「誰が判断するのか」「どこへ報告すればいいのか」が分からなくなることです。

防災体制が整っていても、情報の流れと意思決定の手順が不明確だと、初動対応は止まってしまいます。

意思決定の流れを明確にする

防災体制では、「トップ」「中核」「現場」の三層構造で判断を行うのが基本です。

| 階層 | 主な役割 | 判断内容 |

|---|---|---|

| 経営層(防災責任者) | 最終判断者 | 事業継続・休業・対外発信の決定 |

| 災害対策本部 | 司令塔 | 安否・被害・復旧方針の整理と指示 |

| 各部門・現場 | 初動対応 | 避難誘導・安全確認・被害報告 |

たとえば、震度6弱以上の地震が発生した場合は、現場が安全確保→対策本部に報告→防災責任者が全社方針を決定という流れが理想です。

ここで大切なのは、「どの段階で」「誰が」「何を判断できるか」を事前に決めておくこと。明文化されていないと、緊急時に「指示待ち」状態が生まれ、対応が遅れてしまいます。

ポイント 情報は“上から下”だけでなく、“下から上”も流す

多くの企業では、「トップからの指示がないと動けない」構造がボトルネックになります。防災体制で最も強い組織とは、現場からの報告が自然に上がり、トップが即座に判断できる双方向型の組織です。

そのためには、各部門の以下の準備が欠かせません。

- 総務部門が司令塔として情報をハブ化する

- 部門リーダーが「判断前に報告」を徹底する文化をつくる

- 経営層が「現場の声を待つ姿勢」を持つ

情報伝達フローを“複線化”する

災害時は、メールや電話が使えないこともあります。そのため、複数の情報伝達ルートを用意しておくことが重要です。ここでは、一例をご紹介します。

- 第一ルート:社内チャット・グループウェア

- 第二ルート:電話連絡網(固定・携帯)

- 第三ルート:災害用伝言板・SNS・無線・衛星電話

実際の運用では、まず現場が安否や被害を報告し、対策本部が全社状況を整理して経営層に伝えます。

この一連の流れをテンプレート化(報告書式・連絡文)しておくと、混乱時も落ち着いて対応できます。

「報告・判断・共有」をワンセットにする

情報は“報告して終わり”ではなく、

- 受け取った側(対策本部)が判断

- 指示内容を再び現場に戻す

という双方向の流れが機能してこそ、防災体制が生きます。

たとえば、「現場からの報告 → 対策本部が指示 → 現場が再報告」という、この3ステップを、訓練で実際に体験しておくことが大切です。

一度でもロールプレイを行うと、誰が・いつ・どの順で動くのかが一気に明確になります。

判断を支える「情報の見える化」

初動期は、複数部署からの報告が入り乱れます。

その際に有効なのが、ホワイトボードや共有ドキュメントで状況を一目で把握できる形にしておくことです。

- 被害状況(建物・設備・人員)

- 社員の安否(安全・要救助・不明)

- 指示済み・対応中の項目

これらを可視化するだけで、対策本部の判断スピードは大幅に上がります。

システムを使わずとも、Excelやオンラインホワイトボードでも十分機能します。

情報を止めない「予備体制」

災害時、想定外のことは必ず起きます。防災責任者が不在のときや、通信が途絶したときなどにも、意思決定が止まらないように、代行者とバックアップルートを設定しておくことが重要です。

- 各ポジションに代理者を明記(副責任者・副リーダー)

- 情報共有先を複数人に設定(属人化を防ぐ)

- 書面・クラウドの両方にマニュアルを保存

この「もしもの代替策」が、実際の現場では企業の命運を分けます。

意思決定と情報伝達を止めないための5つの鉄則

- 判断ラインを明文化する

「どのレベルの災害で」「誰が」「何を決定するか」を具体化しておく。 - 報告・連絡・相談をテンプレート化する

混乱時でも使えるよう、「部署名・被害状況・要支援項目」を定型フォーム化。 - 情報共有の“主ルート”と“補助ルート”を分ける

例:通常時=メール、災害時=チャット+電話連絡網+紙カード。 - 全社員が“どこに報告すべきか”を知っている状態を作る

定期訓練で必ず報告ルートを体験させ、体に染み込ませる。 - 事後レビュー(アフターアクションレビュー)を必ず行う

訓練や実災害のあと、「情報が詰まった箇所」「判断が遅れた原因」を可視化。

改善策を翌月の委員会やマニュアルに反映する。

【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例

【資料の内容】

・防災研修が必要な理由

・企業の災害対策の実態

・企業の災害対策に関する実態調査

・防災研修のカリキュラム紹介

・価格表/実績紹介

【事例①】平日午前10時、震度6弱の地震が発生した場合

現場の初動(1〜5分)

総務フロア・製造現場・営業チームそれぞれが身の安全を確保。

現場リーダーは、避難誘導と同時に「負傷者の有無・建物損傷・停電・火災の可能性」を即時確認します。

→ 社内チャット(または安否確認アプリ)に「部署名+全員無事」などの短文で第一報。

対策本部の立ち上げ(5〜10分)

防災責任者(多くは管理部長や役員)が中心となり、災害対策本部を会議室またはオンラインで招集。

「被害状況・出社困難者・建物損傷度」を整理し、必要に応じて経営層へ即時報告。

→ トリガー例:「震度6以上」や「停電1時間以上」で本部立ち上げ。

経営層による判断(10〜20分)

防災責任者が社長または代表取締役へ報告。

現時点での安全確保と、今後の事業継続判断を決定。

例:「午後の業務を停止し、全社員を自宅待機」「ライフライン復旧まで臨時テレワークに切り替え」など。

全社周知(20〜30分)

広報・人事チームが全社員・取引先・関係先へ状況を一斉通知。

このときメールサーバーが停止していても、SNS・グループチャット・LINE WORKSなど、複数の伝達ルートを持つことが重要です。

判断と伝達の“詰まり”をなくす仕組みを

災害対応で最も危険なのは、情報が止まることです。だからこそ、防災体制の中でも「意思決定と情報伝達」は最優先で整えるべき領域です。

災害時に社員が安心して動けるよう、「誰が判断するか」、「どこに報告するか」、「どの手段で伝えるか」を、日頃から“組織の共通言語”として浸透させておくことが、最も実践的な備えです。

社内防災委員会や訓練体制の作り方

日常の中に“防災が息づく仕組み”をつくる

防災体制を形だけで終わらせないために大切なのが、「委員会」と「訓練体制」の仕組みづくりです。ここでは、実際に企業内で運用しやすい体制のつくり方を整理します。

1. 社内防災委員会の設置

防災委員会は、企業の防災・減災活動を推進するための中核的な組織です。

総務・人事を中心に、現場・施設・情報システム・安全衛生・広報など、各部門の代表者で構成すると効果的です。

主な役割

- 年次防災計画の策定・見直し

- 備蓄品や安否確認システムの管理

- 訓練・研修の実施スケジュール立案

- 災害発生後の検証と改善策の立案

ポイントは、“一度決めたら終わり”にしないことです。

たとえば、四半期ごとの定例ミーティングを設け、前回訓練の結果や改善項目を話し合うだけでも、体制が自然に動き続けます。

2. 防災委員会の立ち上げ手順

- 委員長の選任

防災責任者(多くは管理部長や役員クラス)が委員長を務めます。 - 委員メンバーの選定

各部門から1名ずつ、防災担当者を任命。兼任でも構いません。 - 運営ルールの作成

開催頻度、議題、報告方法を簡潔に決めておきましょう。 - 年次スケジュールの策定

訓練日・備蓄点検・社内報での啓発など、年間で見通せるカレンダー形式にします。

小規模企業の場合は、「防災委員会」という名称にこだわらず、「安全衛生委員会の中で防災を扱う」形でも十分に機能します。

3. 訓練体制の構築

訓練は、防災体制を“生きた仕組み”に変える最も効果的な方法です。一度でも体を動かすことで、マニュアルの中にある「文字」が“行動”として定着します。

訓練の種類と内容例

| 種類 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 避難訓練 | 火災・地震発生を想定して避難経路を確認 | 新入社員を含め年1回実施 |

| 安否確認訓練 | 安否確認システム・連絡網の動作確認 | 通信手段が使えないケースも想定 |

| 対策本部設置訓練 | 被害報告~意思決定~全社発信を実演 | 管理職中心に年2回程度 |

| 備蓄確認ワーク | 非常食・水・トイレ用品の使用確認 | 実際に開封・使用体験を行う |

これらを組み合わせて、「初動対応」「連携」「復旧」の3段階を体験できる設計にすると理想的です。

4. 訓練を「続けられる仕組み」にする

多くの企業での課題は、「やって終わり」になってしまうこと。継続のコツは、訓練を仕事の一部として定着させることです。

- 年間スケジュールを防災委員会で固定化

- 各部門で担当者をローテーションし、責任の偏りを防ぐ

- 訓練後に簡単な“振り返りシート”を記録する

この仕組みをつくっておけば、担当者が変わっても体制が維持され、改善のサイクルが生まれます。

5. 訓練結果を「見える化」する

防災体制の成熟度を上げるには、結果を社内に共有することが重要です。訓練の実施報告を社内報・イントラ・掲示板などで発信し、次回に向けた改善を全社員と共有しましょう。

また、経営層が「よくやったね」「次はこの点を強化しよう」とメッセージを出すことで、社員の意識は格段に高まります。この“トップの関与”が、防災を「自分ごと」に変える一番の原動力です。

6. 訓練の成果を防災委員会に戻す

訓練後に出た課題(報告の遅れ・連絡手段の混乱など)は、防災委員会で正式に取り上げます。

課題→改善策→次回反映、という流れを繰り返すことで、“実践から学ぶ防災文化”が定着します。

“形”より“運用”。それが体制づくりの本質

防災体制を支えるのは、立派なマニュアルよりも、日常の中で動いている仕組みです。

- 防災委員会が定期的に議論し

- 訓練で行動を確認し

- 改善を積み重ねる

このシンプルなサイクルこそ、社員の命と組織を守る“本当の防災力”です。

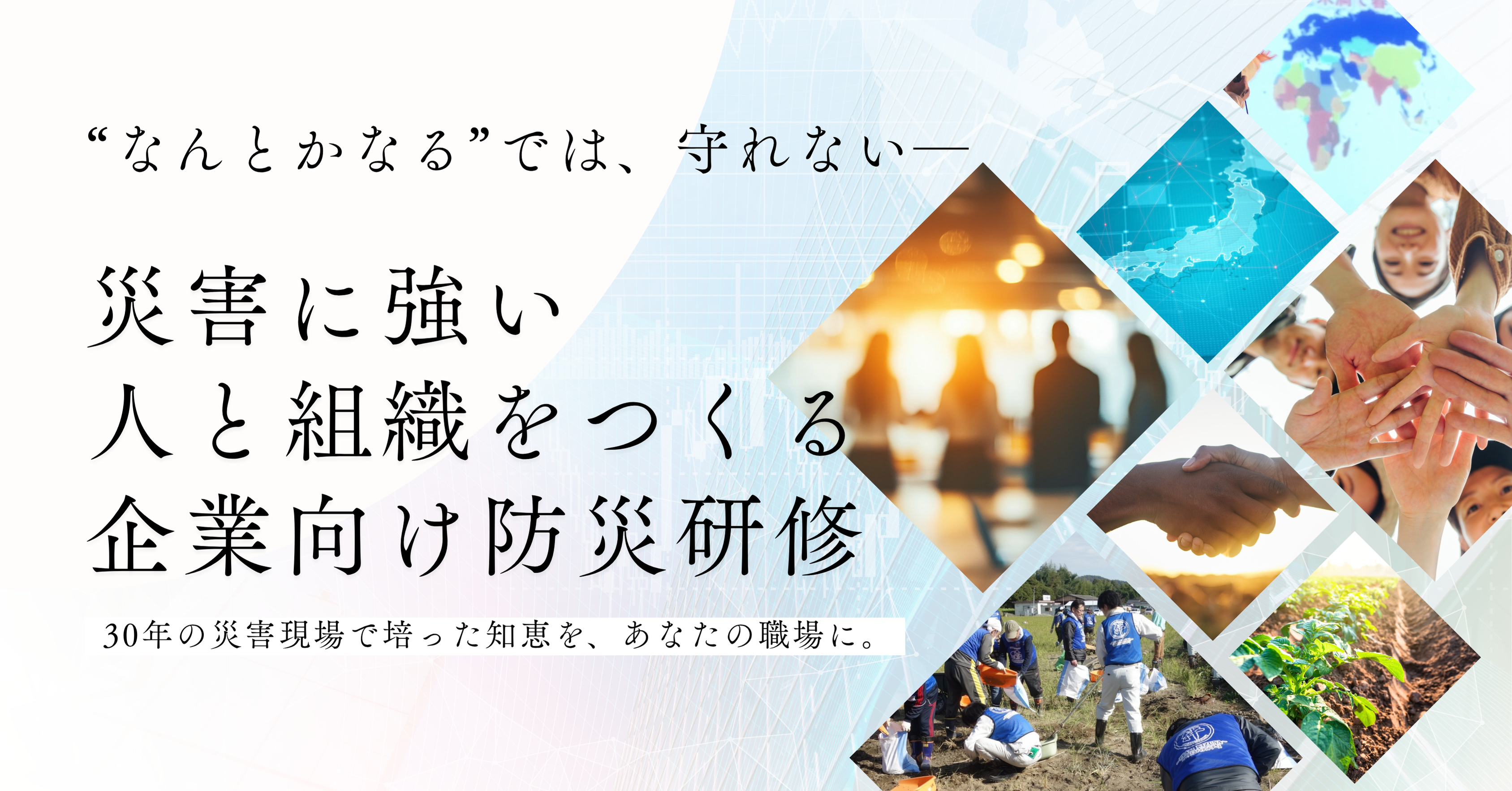

そして、こうした仕組みを定着させるために有効なのが「防災リーダー研修」です。ガイアシステムの企業向け防災研修では、委員会運営・訓練設計・危機対応シミュレーションまで、実際に動ける防災リーダーの育成をサポートしています。

「仕組みを動かす人」を育てることこそが、企業防災の第一歩です。

経営層・現場・総務|各部署の役割と行動ステップ

防災体制を整えても、「一部の部署だけが動いている」状態では、災害時に機能しません。企業防災を実効性あるものにするためには、経営層・総務(中核)・現場(実動部隊)がそれぞれの立場で役割を果たし、互いに補い合う仕組みを作ることが重要です。

経営層・総務(中核)・現場(実動部隊)の各部署それぞれと、全体での行動ステップを紹介します。

経営層の役割:防災を“経営課題”として位置づける

経営層の姿勢は、防災文化の根幹です。トップが「防災は全社員の命と事業を守る経営戦略の一部」と明確に打ち出すことで、全社の意識が変わります。

経営層ができる実践例

- 社長・役員からの防災方針メッセージを定期発信

- 経営会議で防災・BCP報告を定例化

- 防災予算を“安全投資”として確保

- 防災委員会・訓練へトップが参加

トップが年に一度、全社員向けに「防災の日メッセージ」を出すだけでも、「会社が本気で取り組んでいる」という信頼感が生まれます。

総務・人事の役割:仕組みの設計と推進

総務・人事部門は、企業防災体制の“中枢”です。経営層の方針を具体的な仕組みに落とし込み、現場が動きやすい環境を整える役割を担います。

主なタスク

- 防災責任者・委員会メンバーの任命と管理

- 訓練・研修スケジュールの立案・運営

- 備蓄品・安否確認・緊急連絡網の整備

- 災害発生時の社内連絡体制・マニュアル更新

- 防災教育・新人研修への組み込み

つまり、「設計」「運営」「教育」の3つが総務・人事の柱です。現場からの声を吸い上げ、経営層に改善提案を行う“橋渡し役”としても機能します。

防災担当が孤立しないように、「安全衛生委員会」や「CSR推進チーム」と連携すると、活動が継続しやすくなります。

現場の役割:実践とフィードバック

災害が発生したとき、最前線で動くのは現場の社員です。いかに迅速に行動し、冷静に判断できるかが、被害を最小限に抑える鍵となります。

現場チームの具体的な役割

- 避難誘導・消火・救助などの初動対応

- 安否確認と被害報告

- 現場の状況をリアルタイムで対策本部へ伝達

- 訓練・防災ワークショップへの積極的参加

重要なのは、「報告→判断→行動」の流れを訓練で繰り返すこと。

災害時に“自分たちは何をすべきか”が即座に思い出せる状態をつくっておきましょう。

製造・物流・営業・店舗など、業態ごとに想定リスクが異なります。

現場ごとのシナリオ(例:停電時の対応/交通遮断時の待機ルールなど)を作っておくと、実践力が格段に上がります。

三位一体で機能させる「情報の循環」

企業防災体制を動かすうえで最も大切なのは、情報が循環している状態を作ることです。

- 現場からの報告が総務・対策本部に届く

- 総務が判断・整理して経営層へ伝える

- 経営層が意思決定し、全社員へフィードバックする

このサイクルを平時から回しておくと、災害時にも混乱が少なくなります。

たとえば、防災委員会での月次報告や、訓練の振り返り会を通じて、「現場の声がトップに届く」「トップの判断が現場に伝わる」構造を保ちましょう。

共通言語をつくることが連携の第一歩

経営層・総務・現場の三者が同じ“言葉”で話せるようにしておくと、危機時の連携がスムーズになります。

たとえば、以下のような定義を共有するだけでも、誤解や二重指示を防げます。

- 「安否確認」とは“安否システムの入力完了”を指す

- 「避難完了」とは“屋外集合場所で人数確認済み”を意味する

- 「被害報告」とは“写真・数値付きの記録を提出”すること

定例ミーティングで「防災用語ミニクイズ」などを取り入れると、楽しく共通認識を広げられます。

トップダウン × ボトムアップのハイブリッド運用

強い防災体制は、「トップダウンで仕組みを作り、ボトムアップで磨く」形が理想です。

経営層が方向性を示し、総務が仕組みを作り、現場が改善を提案する。この流れが定着すると、防災が“全社員の文化”として根づきます。

全員参加で「守る組織」を育てる

防災体制は、誰か一人の努力では動きません。経営層のリーダーシップ、総務・人事の設計力、現場の実践力が一体となってこそ、真に機能します。

日常業務の延長線上で、トップが方針を発信し総務が仕組みを回し、現場が動く。

このサイクルを継続できる企業こそが、災害時にも強い「守れる組織」です。

ガイアシステムの企業向け防災研修では、こうした三位一体の防災運営モデルを体験的に学べるプログラムをご用意しています。経営層・総務・現場それぞれが“自分の役割で動ける”ようにすることが、組織防災の第一歩です。

よくある質問(Q&A)

まとめ|組織を守る力を育てる「防災リーダー研修」

防災体制とは、“紙のマニュアル”ではなく“人が動く仕組み”です。

- 防災責任者・対策本部・現場チームの役割を明確にする

- 意思決定・情報伝達フローを定義し、訓練で体に落とし込む

- 経営層・総務・現場が一体となって運用を続ける

その実践を支えるのが「防災リーダー研修」です。

ガイアシステムの企業向け防災研修では、座学だけでなく現場対応・指揮命令・訓練運営など、実践力を高めるカリキュラムを提供しています。総務・人事の方々がリーダーシップを発揮し、「組織で備える防災」を実現するために、ぜひご活用ください。

防災研修カリキュラム

有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!

企業向け防災研修

30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。

本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。

企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!

BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。

本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。

リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!

リスクマネジメント研修

リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。

リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。

企業防災コラム一覧

-

BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説

-

災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策

-

DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応

-

オンラインで実施できる企業防災研修とは?

-

災害時のメンタルケアが企業に求められる理由

-

なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか

-

CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ

-

企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント

-

企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ

-

企業が整えるべき「社内防災体制」とは?

-

防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは

-

企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは

-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド

-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは

-

BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!