CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ

「防災」はもはや“社内安全管理”にとどまりません。近年では、企業が地域と連携し、社会全体の防災力を高めるCSR活動の中核として注目されています。

地域と共に備えること―。それは、企業が“命を守る社会的責任”を果たす行動であり、信頼される企業ブランドを築く第一歩です。

企業が地域防災に関わる意義とは?

企業防災とは、社員の命を守り、事業を継続するための体制を整えることです。しかしCSRの観点から見ると、企業防災は「地域社会を支える行動」へと発展します。

企業が地域防災に関わる意義は、次の3点にまとめられます。

- 社会的責任の遂行

企業は地域の一員として、社員や取引先だけでなく、地域住民の安全にも関わる立場にあります。

災害時に備蓄提供や避難所支援を担うことは、「命を支える企業の責任」を果たすことにつながります。 - 共助の輪を広げる

行政・地域住民・企業が協力し合う「官民連携」は、災害対応を強化します。

企業が訓練や協定を通じて地域防災ネットワークに参加することは、共助社会の構築に欠かせません。 - 社員の社会参画意識の醸成

防災活動は“人を支える行動”です。CSR活動を通じて社員が社会の一員として行動することで、誇りと意欲が育まれます。

地域連携で得られる3つのメリット(信頼・連携・ブランド)

企業防災は、単に「社内の安全を守る仕組み」ではなく、地域社会との“共助力”を高める取り組みです。地域とつながりながら防災を進めることは、企業にとって次の3つの価値をもたらします。

① 信頼の獲得 ―「人の命を守る企業」としての社会的評価

災害時、企業の対応は地域社会から厳しく見られます。

社員の安全を守るだけでなく、地域住民への支援・物資提供・避難所協力などを実施する企業は、地域にとって「安心できる存在」となります。

特に、以下のような行動が信頼を生みます。

- 自治体との「防災協定」締結による共助体制の構築

- 災害発生時の物資提供(飲料水・電源・簡易トイレなど)

- 社員がボランティアとして地域避難所の運営を支援

- 研修・訓練を地域住民と共催

これらの取り組みを通じて企業は、「地域に根差した防災力の一部」として信頼を得ます。

信頼の積み重ねは、平時における採用・営業・ブランド活動にも確実に波及します。

② 連携の深化 ― 災害時に“機能する関係性”を築く

いざという時に機能するのは、“顔の見える関係性”です。防災体制を社内完結で設計しても、実際の災害では行政・消防・地域住民との連携なしには機能しません。

地域連携によって得られる主な効果は次の通りです。

- 平時からの情報共有により、災害発生時の初動が迅速になる

- 企業が立地する地域のハザード情報を行政と共有できる

- 自治体の防災訓練に参加し、実際の避難経路や避難所運営を体験できる

- 地域企業同士の横のつながり(防災ネットワーク)を強化できる

このように、平時のつながりが有事の「共助」を生むのが企業防災の本質です。

“共に守る”関係性を築いておくことが、最も確実なリスクマネジメントになります。

③ ブランド価値の向上 ― 「防災文化を持つ企業」としての発信力

企業防災に真剣に取り組む姿勢は、社会的評価を大きく高めます。

特に、CSRレポートや採用広報で「地域と共に防災を進める企業」であることを発信することで、ブランド価値が高まります。

例えば、次のような効果が期待できます。

- 「社員を守る企業」としての安心・信頼ブランドを構築できる

- ESG投資・SDGs活動において、“災害レジリエンス”分野で高評価を得られる

- 地域イベント・学校防災教育などへの協賛で、社会貢献度の可視化が進む

- 防災活動を通じたメディア露出や広報効果が生まれる

特にガイアシステムが支援する研修では、「災害現場のリアル × 企業行動」を軸に、単なるCSR報告に留まらない“生きたブランドストーリー”を構築することが可能です。

これは、企業の理念を社会に伝える最も説得力のある形の一つです。

「信頼」「連携」「ブランド」――この3つの力は、防災をきっかけに同時に育まれます。地域と共に備えることは、単なる社会貢献ではなく、企業そのものの“生存力と発信力”を高める戦略的CSRなのです。

実際の企業事例(協定締結・訓練・支援活動など)

CSRとして防災に取り組む企業は、全国に広がっています。

ここでは、官民連携・社員教育・地域支援を実践している3つの事例を紹介します。

地域合同避難訓練の実施― 地域と共に備える、防災力の“共助モデル”

兵庫の中小製造業である中村製作所では、災害対応は「会社だけで完結するものではない」という考えのもと、 社員と地域住民が一体となって防災に取り組む体制づくりを進めています。

工場敷地の一部を 「一時避難場所」 として開放し、近隣の商店街、自治会、消防団と連携して 地域合同の避難訓練 を毎年実施。

「もし地震が発生したら、誰がどこに動くのか」「どのルートを使うのが安全か」など、地域に合わせたリアルな行動計画をその場で確認します。

訓練は、社員が地域住民に声をかけて誘導するなど、“守られる側”ではなく“共に守る側”としての役割を持つ点が特徴です。中小企業だからこそ、地域と日常的につながりが深く、その関係性が災害時の 「助け合いの力」 に直結します。

この取り組みは、単なる防災対策ではなく、「地域の命を守るために企業がどのように存在するか」を考え続ける文化として根付き始めています。

社員と地域が一体となった防災研修

全国の企業で導入が進む「防災研修」では、社員全員が“同じ危機感”を共有することを目的としています。

ガイアシステムが実施する企業向け防災研修では、被災地の映像や写真を交えながら、地震・豪雨・津波などの災害リスクをリアルに学びます。

講師は実際の被災地で支援活動を行ってきた専門家。 単なる知識ではなく、“自分と仲間の命を守るための行動”を考える実践型プログラムです。

また、本プログラムは 企業単体での実施だけでなく、地域住民・自治会・商店街との合同開催も可能 です。

避難経路の確認や初動行動は、同じ地域にいる人同士で共有されていることが何より大切です。

「社内対応」「通勤中・外出先での行動」「家庭での備え」「応急処置」など、日常の延長線で考えられる構成が特徴で、企業が「職場と地域が一緒に備える文化」をつくる第一歩として導入しています。

地域と共に機能する「防災拠点化プロジェクト」

全国に店舗を展開するイオンでは、災害時に地域の人々を守るため、ショッピングセンターを「防災拠点」として機能させる取り組みを進めています。

非常用電源や備蓄倉庫の整備、耐震設計の強化をはじめ、災害発生時には店舗を避難場所や物資供給拠点として開放。平常時は地域の商業施設として、災害時は人々を支えるライフラインとしての役割を担っています。

また、自治体との連携協定を通じて、避難誘導や物資提供の訓練を定期的に実施。社員だけでなく地域住民や防災関係者と一体となり、“地域が共に助け合うための仕組みづくり” を進めています。

この取り組みは、「買い物をする場所」から「命を守る場所」へと役割を広げ、地域社会における“安心の拠点”として機能する新しい防災のかたちを実現しています。

自治体との災害支援協定 ― たたみの約束プロジェクト―

自治体と民間企業・職人が協力し、災害時の支援体制を整える動きも全国で広がっています。

その一例としてご紹介したいのが、全国の畳店が参加する「5日で5000枚の約束。プロジェクト(たたみの約束)」です。

このプロジェクトは、大規模災害発生時に避難所へ新品の畳を無償で提供し、避難生活の質を高めることを目的としています。

各自治体は事前に「災害時の畳供給協定」を締結し、発災から5日以内に畳を届ける体制を構築。山形市・松戸市・いすみ市など、全国で協定自治体が広がっています。

被災者が硬い床で寝泊まりする負担を減らし、心身のストレスを和らげるこの取り組みは、「暮らしを守る共助の形」として高く評価されています。

また、地域の畳職人が互いに支え合うことで、地場産業の維持にも貢献。

CSRと地域経済、防災支援をつなぐ新しいモデルとして注目されています。

被災地ボランティアと社員教育の連動 ― 「現地で感じ、行動する学び」

防災をCSRとして継続する企業の中には、研修に現地体験を組み合わせるスタディツアー型プログラムを導入するケースもあります。

ガイアシステムでは、防災研修のオプションとして、社員が被災地を訪れ「見る・聴く・行動する」ことで学ぶスタディツアー企画を展開しています。

- 南三陸スタディツアー

語り部や震災遺構の見学を通じて、震災の記憶と教訓を学びます。

被災地の商店街での買い物などを通じ、地域経済への貢献も含まれた教育型プログラムです。 - 能登・七尾スタディツアー

「体験+支援」を組み合わせたCSR型ツアーとして、現地視察やボランティア活動を実施。

復興の現場を自分の目で見て、社員一人ひとりが“自分にできる支援”を考える機会をつくります。

これらのツアーは、知識を“体験”に変え、体験を“行動”につなげるプログラムです。参加した社員の多くが、帰社後に防災意識を社内で共有し、社内防災チームの立ち上げや備蓄見直しなど、実際の行動へと発展させています。

学びを現場で実感することで、「防災=社会貢献」という視点が自然に根づき、組織全体のCSR文化を育てていく実践的なプランです。

このように、企業防災の取り組みは、「社内教育」から「地域連携」へ、そして「社会行動」へと広がっています。CSRの観点から見ても、“命を守る備え”は最も価値ある社会貢献のひとつといえるでしょう。

【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例

【資料の内容】

・防災研修が必要な理由

・企業の災害対策の実態

・企業の災害対策に関する実態調査

・防災研修のカリキュラム紹介

・価格表/実績紹介

CSR活動と防災教育を両立させる方法

CSRと防災教育は、目的を同じくする「人と社会を守る取り組み」です。そのため、両者を切り離して考えるのではなく、教育の中に社会貢献の視点を、CSRの中に社員教育の仕組みを取り入れることが重要です。

企業の防災教育をCSRとして根づかせるには、次の3つのステップが効果的です。

社員教育に防災を組み込む

防災教育を「一度きりの研修」ではなく、企業文化として育てる継続プログラムにすることがポイントです。

新入社員研修や管理職研修の中で、災害リスクの理解や初動対応を学ぶ機会を設けることで、組織全体に「命を守る意識」を浸透させます。

とくに、実際の映像や事例、地域のハザードマップを用いたワークを行うと、より実感を伴った学びになります。

社内防災チームの設置と地域連携

CSR推進部門や総務部を中心に「防災リーダー」や「防災推進チーム」を設け、定期的に地域と連携した訓練・情報交換を行います。

地域の自治体や消防、学校などとのネットワークを築くことで、災害時に企業が“地域の防災拠点”として機能するようになります。

平時から顔の見える関係をつくることが、CSRと防災の両立を支える基盤となります。

広報・CSRレポートでの発信

「防災への取り組み」は、社会に向けた重要なメッセージです。企業サイトやCSRレポートに活動を明記し、社員の声や地域連携の様子を紹介することで、社外からの信頼が高まります。

発信は同時に“社内への意識啓発”にもつながり、社員一人ひとりが誇りを持って取り組める文化が生まれます。

CSRと防災教育を一体化することで、社員の成長と社会貢献が同じベクトルで進みます。

防災を「企業の社会的責任」として仕組み化することは、社員の命と地域の未来を同時に守る最も持続的なCSRの形といえるでしょう。

よくある質問(Q&A)

まとめ|地域と共に強くなる企業へ

防災は、CSRの新しいスタンダードです。企業が地域と連携して備えることは、命を守るだけでなく、「人と人をつなぐ共助の輪」を広げる行動です。

防災をCSRとして実践することは、“社会を支える企業文化”を育てることにほかなりません。

地域と共に学び、共に備え、共に支える。その輪が広がるほど、地域も企業も強くなります。

CSR・地域防災を組み合わせた研修企画は、ガイアシステムがサポートします。

阪神淡路大震災の教訓を原点に、被災地支援を通して築かれた知見をもとに、「災害現場のリアル」と「命を守る具体策」を伝える実践型防災研修を全国で展開しています。

防災研修カリキュラム

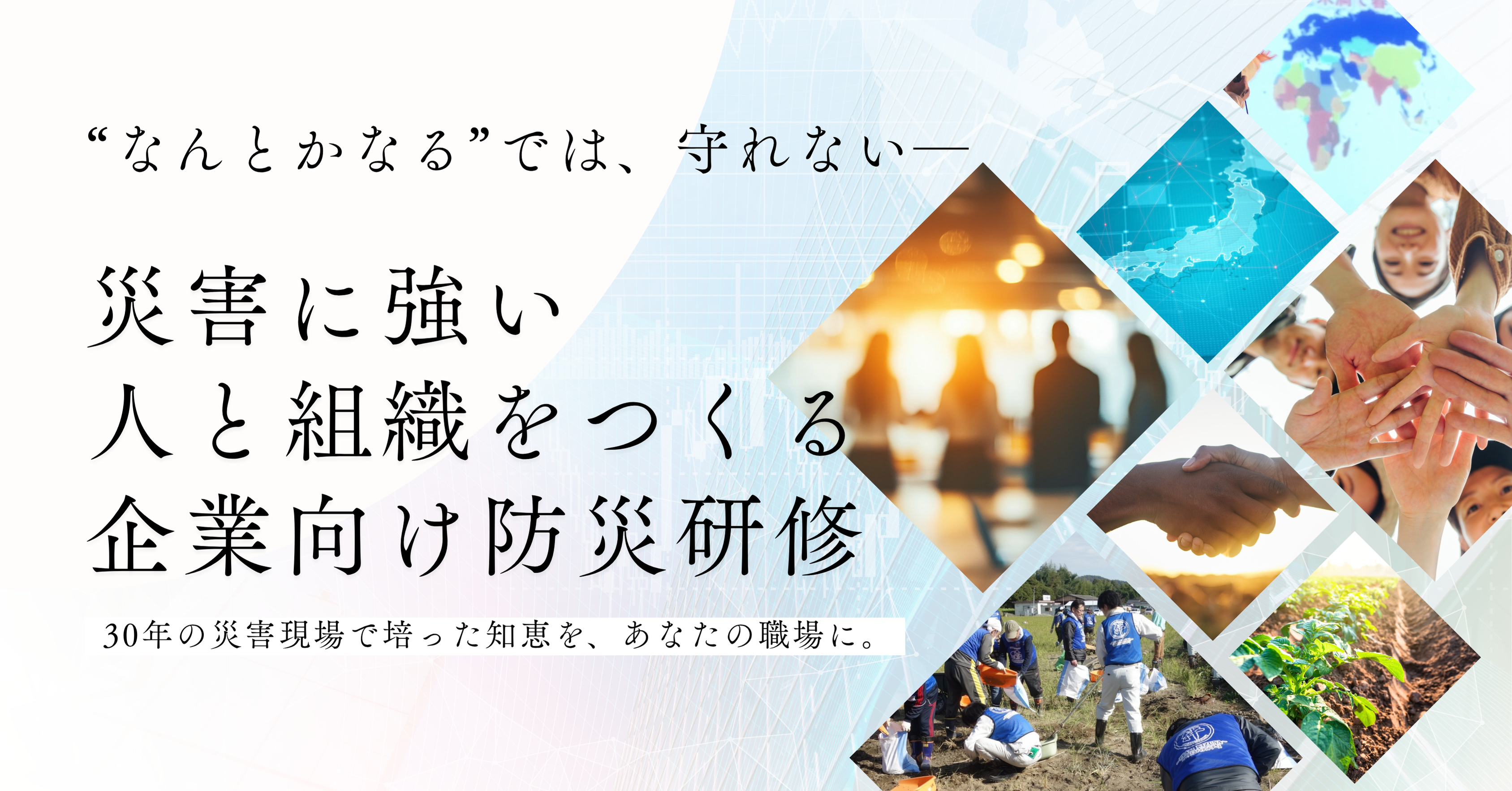

有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!

企業向け防災研修

30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。

本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。

企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!

BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。

本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。

リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!

リスクマネジメント研修

リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。

リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。

企業防災コラム一覧

-

BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説

-

災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策

-

DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応

-

オンラインで実施できる企業防災研修とは?

-

災害時のメンタルケアが企業に求められる理由

-

なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか

-

CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ

-

企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント

-

企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ

-

企業が整えるべき「社内防災体制」とは?

-

防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは

-

企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは

-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド

-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは

-

BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!