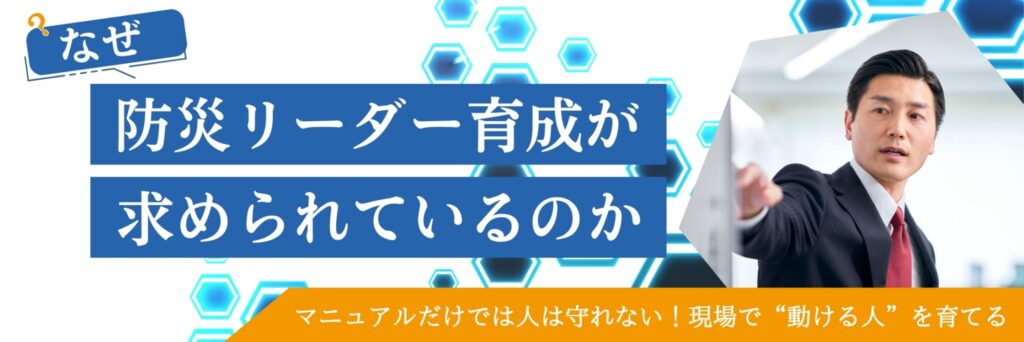

なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか

地震・豪雨・土砂災害・感染症――。災害はもはや「いつか」ではなく「いつでも起こりうる」現実です。

日本企業にとって防災対策は、経営リスクマネジメントの一部であり、「命を守ること=事業を守ること」です。

しかし、BCP(事業継続計画)を整備しても、「実際に現場で動ける人」がいなければ機能しません。マニュアルは状況をすべてカバーできず、災害時には“その瞬間に判断し、行動し、人を導く人材”が不可欠になります。

その役割を担うのが「防災リーダー」です。

組織の安全文化を育て、災害時には初動を指揮する―

まさに“現場と経営をつなぐ人材”として、防災リーダーの育成が今、企業に強く求められています。

防災リーダーの役割とは?

防災リーダーの役割は、「判断・指揮・共有」の3つの力に集約されます。それぞれの力を高めることが、危機に強い組織づくりの基盤になります。

1. 状況を判断する力

災害発生時には、情報が錯綜し、時間の余裕がほとんどありません。「今すぐ避難か、待機か」「どの経路を選ぶか」「どこに集まるか」など、数秒の判断が命を左右します。

防災リーダーには、状況を正しく見極め、冷静に意思決定する“判断軸”が必要です。

例えば、南海トラフ地震の発生メカニズムや政府予測の被害想定を学ぶことで、「どんな事態が起こりうるか」をリアルに想像し、自社の立地や建物構造、地域特性に合わせた行動シナリオを描けるようになります。

行政支援が届くまでの最初の72時間を、自らの判断と行動で乗り切る力。それが、防災リーダーに求められる「自助力」の本質です。

2. 現場を指揮する力

防災リーダーは、混乱の中で最初に声を上げ、最初に動く人です。大きな地震や火災の直後、人は恐怖や不安で動けなくなります。

そのとき、落ち着いて「こちらへ避難しましょう」「出入口を確保します」「安全が確認できました」と声をかける存在がいるかどうかで、現場の秩序は大きく変わります。

研修では、災害現場の映像や実際の被災体験をもとに、「何を指示し、どう伝えるか」を具体的に学びます。

例えば、東日本大震災・熊本地震・能登半島地震などの記録映像を見ながら、

- エレベーター内で閉じ込められた場合の対応

- 通勤中・外出先での災害発生

- オフィスでの初期避難と救護対応

など、シチュエーション別の判断と指示訓練を実施します。

リーダーの一言が、人の命を守る。

それが防災リーダーの現場指揮の本質です。

3. 危機感を共有する力

もう一つの重要な役割は「教育者」としての役割です。

防災リーダーは、平時から社員と共に危機意識を高め、行動を変える役割を担います。

たとえば、

- 定期的な避難訓練の実施と振り返り

- 備蓄品や避難経路の確認

- ハザードマップを活用したリスク共有

- 新入社員への防災教育の導入

こうした地道な取り組みを、社内で推進するのもリーダーの仕事です。

全員が同じ危機感を持ち、共助の意識を持って動ける組織こそ、本当に強い組織です。「公助」や「共助」を待つのではなく、自ら備え、支え合う文化を社内に根づかせることが、防災リーダー育成の最終的なゴールといえます。

育成ステップ(選出→教育→実践)

防災リーダーの育成は、単発の講義では完結しません。

組織文化として根づかせるには、3つのステップで継続的に取り組むことが重要です。

リーダーの選出

部署や拠点ごとに、1名以上の防災リーダーを明確化します。

役職や年次ではなく、「冷静さ」「信頼感」「人を動かす力」を基準に選出しましょう。サブリーダー(副リーダー)を配置しておくと、災害時の指揮系統がより安定します。

教育と訓練

次に、リーダー候補に対して「判断力」「指導力」「実践力」を育てる教育を行います。

内容は以下の通りです。

- 災害リスクと事業影響の理解

- 初動対応と避難指示のフロー

- 安否確認・情報伝達・救急対応

- 指示・報告の伝え方(ロールプレイ)

- 地域特性を踏まえた防災計画立案

ガイアシステムでは、災害現場の映像・被災地支援の記録・リアルな体験談を取り入れた「実践型防災教育」を提供しています。単なる知識ではなく、“行動につながる体感型研修”として設計されています。

現場での実践と継続

研修後は、実際に職場で「防災週間」「避難訓練」「備蓄点検」などを企画・主導し、学びを定着させます。

訓練後の振り返り(KPT法:Keep・Problem・Try)を通じて課題を共有し、改善を続けることで、防災リーダーの行動が組織文化として根づいていきます。

【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例

【資料の内容】

・防災研修が必要な理由

・企業の災害対策の実態

・企業の災害対策に関する実態調査

・防災研修のカリキュラム紹介

・価格表/実績紹介

現場で機能するリーダーを育てる3つのポイント

1. 判断の軸を持たせる

「避難指示を出すタイミングが分からない」という声は多く聞かれます。

そのため、事前に“判断の基準”を全社で明確化しておくことが大切です。

「まず人命を最優先」「火災時はエレベーター使用禁止」「避難後の再入室禁止」など、行動基準を明文化しておくことで、混乱時にも迷わず行動できます。

2. チームで動く仕組みをつくる

防災リーダー1人では全員を守りきれません。

副リーダー・誘導担当・連絡担当・救護担当など、役割分担と連携訓練を行うことで、組織が自律的に動ける状態をつくります。平時から「声をかけ合える関係性」を築くことも、防災の大切な一歩です。

3. “伝える力”を磨く

災害時は、短い言葉で正確に伝える力が求められます。大声ではなく、明確・冷静・具体的に伝えること。

研修では、実際の災害想定を用いた「報告・指示ロールプレイ」を行い、指揮伝達スキルを実践的に鍛えます。

防災リーダー研修の導入メリット

―ガイアシステムだからできる、実践と理念の融合―

ガイアシステムの防災リーダー研修は、「基礎編」「実践編」「応用編」の3段階で構成されています。単なる座学ではなく、“現場で動ける人”を育てるための体験型プログラムです。

また、被災地支援を行うNPO法人ユナイテッドアースとの連携により、「知識・意識・行動」を三位一体で育てる教育設計が大きな特長です。

初動対応力の向上 ―「想定外」に強い組織へ

災害直後の数分間に、どれだけ正確に判断し、動けるか。これが、被害の大小を分ける最大のポイントです。

研修では、南海トラフ地震などの大規模災害シナリオをもとに、避難・救護・情報伝達などの初動を「体験」を通して学びます。

映像や実際の被災地の写真を使い、リアルな判断訓練を行うことで、社員一人ひとりが“自分の行動が人を救う”という意識を持つようになります。

結果として、現場での混乱を最小限に抑え、人的・物的被害を減らすことができる「実践的な対応力」が身につきます。

社員の安心感と一体感の醸成 ―「守り合う文化」が生まれる

防災リーダーが育つことで、社員の間に「この職場には頼れる人がいる」という安心感が生まれます。それは心理的安全性の向上につながり、組織の結束を高めます。

また、研修では全従業員が同じ危機意識を共有し、自助・共助の重要性を体感します。「自分の命を守る行動が、仲間を守ることにつながる」という気づきが、日常の中での声かけや行動変化として表れます。

このように、防災教育は単なる危機管理を超えて、“人を思いやる文化づくり”を促す人材教育の側面を持っています。

知識と意識の両面を育てる ―“教わる”から“動ける”へ

ガイアシステムの研修では、被災地支援の実体験をもとに、「知識だけでは命は守れない」という現実を伝えています。

講師陣は、阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震・能登半島地震など、実際の現場で復旧・支援に携わってきた経験者。そのリアルな言葉が、受講者の意識を根底から変えます。

座学で学ぶ防災理論だけでなく、実際の避難判断・救助・連携を想定した実践型ワークを通じて、“教わる”から“動ける”へ――行動変容を起こすプログラムになっています。

企業価値・CSRの向上 ―「社会を守る企業」としての信頼

防災リーダー育成は、企業の社会的責任(CSR)の一環としても高く評価されています。

被災地での支援活動を継続するユナイテッドアースとの連携により、企業が「地域防災力の一翼を担う存在」として社会に貢献できます。

社内で培った防災ノウハウを、地域住民や取引先との協働に広げることで、“災害に強いまちづくり”にも寄与。これこそが、ガイアシステムが提唱する「防災教育=社会づくり教育」の真髄です。

結果として、企業ブランドの信頼性が高まり、「人を大切にする企業」「社会に貢献する組織」としての評価が定着していきます。

実施効果と導入後の変化

- 防災週間・避難訓練の参加率が大幅に向上

- 備蓄管理・避難ルート確認など、自主的な行動が増加

- リーダー層を中心に「共助」の文化が職場に浸透

- 経営層から「危機に強い組織になった」との声

「全社員が同じ危機感を持ち、いざという時に迷わず動ける」――

この状態をつくることが、防災リーダー研修の最大の成果です。防災教育を“人づくり”としてとらえる。それが、ガイアシステムの防災研修の本質です。

Q&A|防災リーダー育成に関するよくある質問

まとめ|危機に強い組織をつくるために

防災リーダー育成は、単なる“防災対策”ではなく、人を育てる組織変革の一環です。知識よりも、「判断力」「行動力」「指導力」という“人の力”こそが、危機を乗り越える鍵になります。

社員一人ひとりが「自分ごと」として命を守る行動を考え、リーダーがそれを支え、チームが共に動く――

その循環が、真に強い組織を生み出します。

防災リーダー育成を実践する研修は、ガイアシステムがご提案します。

現場の知恵と教育の力で、「判断し、動ける人材」を育てます。

企業向け防災研修(ガイアシステム)

防災研修カリキュラム

有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!

企業向け防災研修

30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。

本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。

企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!

BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。

本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。

リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!

リスクマネジメント研修

リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。

リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。

企業防災コラム一覧

-

BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説

-

災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策

-

DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応

-

オンラインで実施できる企業防災研修とは?

-

災害時のメンタルケアが企業に求められる理由

-

なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか

-

CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ

-

企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント

-

企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ

-

企業が整えるべき「社内防災体制」とは?

-

防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは

-

企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは

-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド

-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは

-

BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!