教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?

近年、教育・保育現場で深刻化する“モンスターペアレント”問題。理不尽な要求や過剰なクレームは、教職員の心身を追い詰め、教育活動に大きな影を落としています。

現代の学校現場は、もはや教育の場という枠を超え、顧客対応やクライシスマネジメントの最前線とも言える状況にあります。

本記事では、その実態や背景、さらには教育現場で行われている具体的な対応策を紹介。冷静な対応や心理的ケア、法的視点を含めた組織的な支援体制づくりなどについて解説します。

モンスターペアレントとは

モンスターペアレントの特徴

モンスターペアレントとは、教育現場に対して過剰かつ理不尽な要求やクレームを繰り返す保護者を指します。特徴としては、合理性を欠いた要求や感情的な攻撃、執拗なクレーム、法的手段をちらつかせるなどが挙げられます。例えば「成績を上げろ」「特別扱いしろ」といった無理な要求や、学校のルールを無視して個人的な要望を押し通そうとする行動が典型です。

モンスターペアレントが発生する背景

背景には、社会全体の個人主義化や保護者の権利意識の高まり、情報化社会による学校への監視強化などが挙げられます。また、少子化による「わが子第一主義」や、教育サービスへの顧客意識の浸透も影響… 親の不安や孤立感が、過剰な要求やクレームとして表出することも多く、現代社会の変化がモンスターペアレント増加の土壌となっています。

教育現場での具体的な事例

具体的な事例としては「うちの子が夜寝ないので、昼寝を短くしてほしい」「担任が子どもを叱ったことに激怒し、謝罪や処分を要求」「他の生徒と比較して自分の子だけ特別扱いを求める」などが挙げられます。さらに、夜間や休日にも学校に連絡し即時対応を迫る、SNSで学校や教員への誹謗中傷を拡散するなど、教育現場の負担となる行動が目立ちます。

モンスターペアレントと「熱心な親」の違い

最大の違いは「要求の合理性」と「全体利益への配慮」です。一般的な感覚の保護者であれば、子どものためや学校全体のために、建設的な意見や相談を行いますが、モンスターペアレントは自分や自分の子どもだけの利益を最優先し、非常識な要求を続けます。また、学校側の説明や解決策を受け入れず、感情的・攻撃的な態度を取る点も大きな違いです。

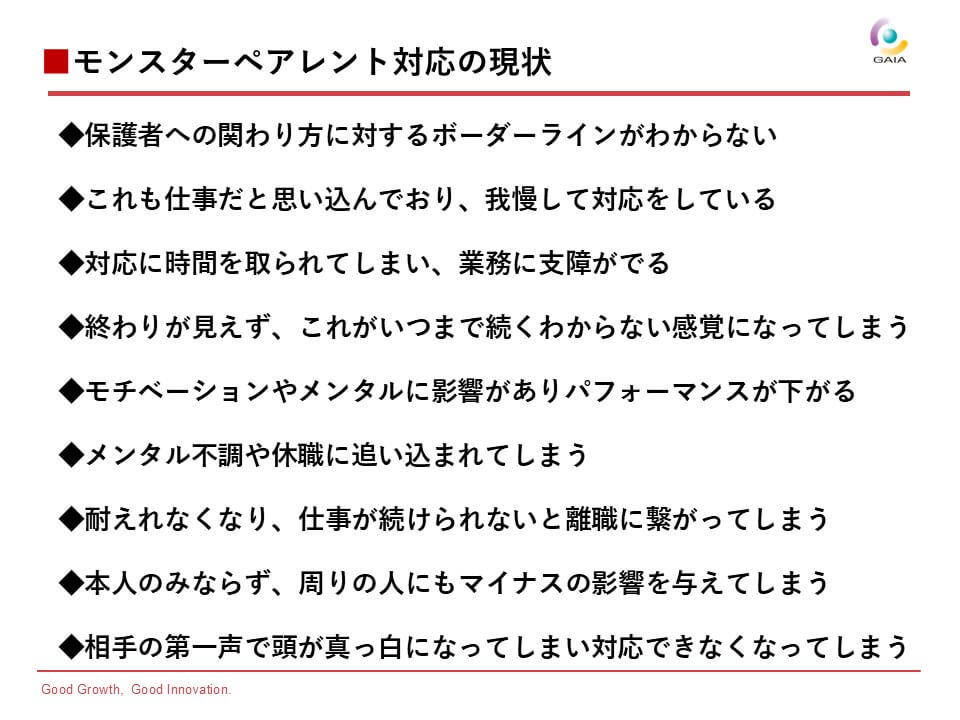

学校における影響

モンスターペアレントの存在は、教職員の精神的・肉体的負担を増大させ、業務の停滞や離職を招くリスクがあります。学校全体の雰囲気が悪化し、他の保護者や児童にも悪影響が波及することも少なくありません。結果として、教育現場の士気が低下し、本来の教育活動に支障が生じるため、組織的な危機管理や対策が不可欠となっています。

モンスターペアレントへの基本的な対応方法

冷静な対応の重要性:冷静さは最強のスキル

モンスターペアレント対応では、感情的な応酬を避け、常に冷静かつ建設的な姿勢を保つことが不可欠です。理不尽な要求や感情的な言動に直面したとき、冷静さを失わないことは交渉やクレーム対応の基本です。相手が理不尽な要求や感情的な発言を繰り返す場合でも、事実関係を整理し、誤解があれば丁寧に説明すること。冷静な初期対応は問題のエスカレーションを防ぎ、学校側の信頼性を高める効果もあります。

問題解決のためのカウンセリング:不満の奥には「不安」がある

保護者の過剰な要求の裏には、不安や誤解といった感情が潜んでいるケースが少なくありません。スクールカウンセラーや外部の専門家を活用し、保護者の心理的ケアや対話の場を設けることで、根本的な問題解決につなげることができます。カウンセリングを通じて相互理解を促進し、円滑な関係構築を目指すことが重要です。

法的手段について知っておく:境界線を引く勇気と備え

モンスターペアレントの要求が学校の法的義務を超える場合、毅然とした態度で対応することが重要です。学校が行うべきことと、教育上配慮できる範囲を明確に区別し、必要に応じて弁護士や専門機関と連携します。法的リスクを最小限に抑えるため、記録の徹底や個人情報の管理にも注意が求められます。

学内での情報共有と連携:情報共有は“チーム戦”の肝

トラブル対応では、組織全体の連携力が問われます。個人で抱え込まず、管理職や同僚と情報を共有し、組織的に対応することがトラブル防止の鍵です。対応方針を統一し、やり取りや経緯を記録することで、再発時にも迅速かつ的確な対応が可能となります。教職員間の連携強化は、学校全体の信頼維持にもつながります。

具体的なケース別対応策

言葉による攻撃への対策

モンスターペアレントからの暴言や威圧的な発言には、毅然とした態度で冷静に対応することが重要です。相手の目を見て、はっきりとした口調で「恐怖心を与える発言は控えてください」「冷静に話し合いましょう」と伝えましょう。相手が挑発的な態度であった場合も、感情的にならずに対応することで、相手の攻撃性を抑制しやすくなります。

無理難題を押し付けられた場合

学校が法的・教育的に対応できる範囲を明確に伝え、できない要求には「学校としては対応できません」と毅然と断る姿勢が必要です。納得や了解をゴールにせず、できないことは明確に伝えて諦めてもらうことが正しい対応です。対応範囲を逸脱した要求には、安易に譲歩しないことが信頼維持につながります。

保護者会での対応策

保護者会では、一人で対応せず複数名で臨み、記録を残すことがトラブル防止の基本です。冷静な進行とともに、発言の機会を平等に設けることで、特定の保護者の主張が独占しないよう配慮します。発言内容はその場で確認し、誤解や水掛け論を防ぐためにも議事録を作成しましょう。

保護者からの意見の取り入れ方

一個人の意見だけでなく、他の保護者からも広く意見を集めることで、学校運営の公平性を保つことができます。アンケートや個別面談などを活用し、多様な声を反映する姿勢を示すことで、特定の意見に偏らないバランスの取れた対応が可能となります。

時間をかけた継続的な対策

一度の対応で解決しない場合は、継続的に状況を観察し、記録を残しながら対応を続けることが重要です。定期的な面談や情報共有を行い、必要に応じて専門家や上司と連携します。長期的な視点で信頼関係を築き、問題の根本解決を目指す姿勢が求められます。

モンスターペアレント対応における効果的なコミュニケーション

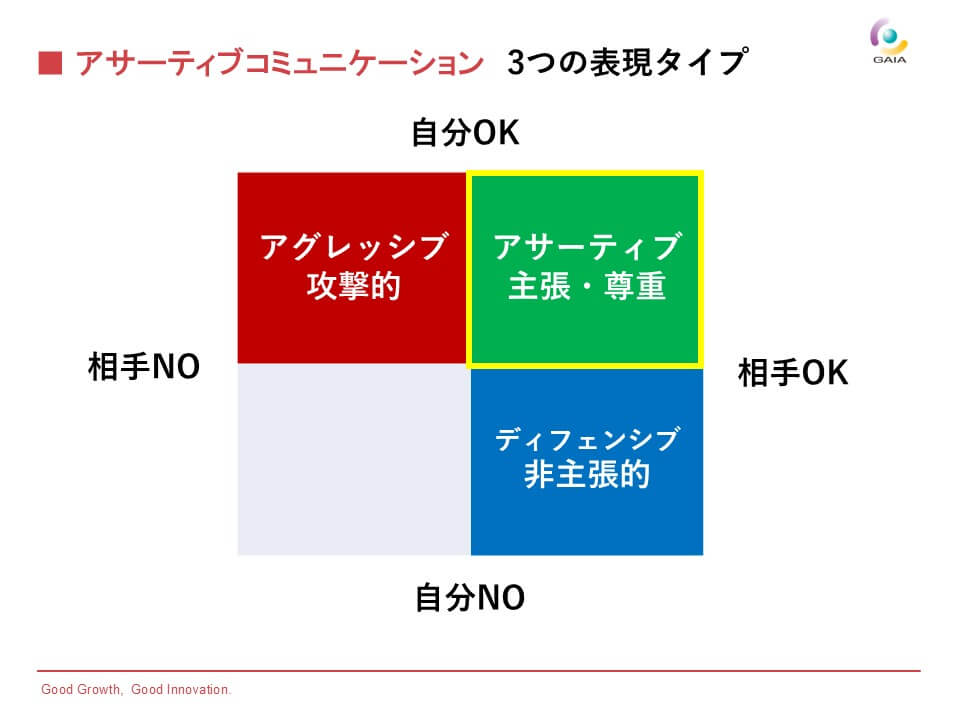

アサーティブ・コミュニケーション

アサーティブコミュニケーションとは、自分の思いを明確に表現しながら、同時に相手の意見や権利も大切にするコミュニケーションスタイルです。自分と相手の両方の意見や感情を大切にしながら建設的な対話を目指すため、お互いの信頼関係を築き、建設的な対話を促進することができます。

非攻撃的な態度での応対法

非攻撃的な応対では、相手の主張を否定せず、落ち着いた口調と表情で対応することが基本です。感情的な言動に巻き込まれず、相手の話を最後まで聞き、必要に応じて「ご意見ありがとうございます」といった共感の言葉を添えることで、対立を避けつつ信頼関係の構築が可能です。

聞く姿勢を作るテクニック

相手の話をしっかり聞くためには、途中で口を挟まず最後まで傾聴することが重要です。相槌やうなずきを活用し、「お話をお聞かせいただきありがとうございます」と伝えることで、相手は受け入れられていると感じ、感情が落ち着きやすくなります。聞き終えた後に要点を整理し、冷静に対応策を提示しましょう。

誤解を生まない説明の仕方

説明の際は、主観や感情を交えず、事実を具体的に伝えることが大切です。「○○がありましたので、このように対応しました」と経緯を明確にし、抽象的な表現や曖昧な言い回しを避けます。また、相手の理解度を確認しながら説明することで、誤解を防ぎ、納得感を高めることができます。

フィードバックの提供方法

フィードバックは、まず相手の努力や良い点を認めた上で、改善点を具体的に伝えるのが効果的です。「○○の点はとても助かっています。ただ、△△の部分についてはこうしていただけるとより良くなると思います」といった形で、肯定的な言葉を先に述べることで、相手も受け入れやすくなります。

教育現場での支援体制づくり

学校全体の取り組み

モンスターペアレント対応は、個人任せにせず学校全体で組織的に取り組むことが不可欠です。対応マニュアルを整備し、全教職員で共有することで、誰がどのように対応すべきか明確にします。さらに、研修や定期的な情報共有を通じて、教職員の対応力を底上げし、孤立を防ぐ体制づくりが重要です。

自治体からのサポート

自治体は、学校単独では対応が難しいケースに対し、相談窓口や専門家派遣、法的アドバイスなどの支援を提供します。行政機関や地域の子育て支援団体と連携し、学校現場の負担軽減や問題解決をサポートする体制を構築することが求められています。

教育委員会の役割

教育委員会は、学校からの相談に応じて助言や支援を行い、必要に応じて「学校問題解決支援チーム」など専門組織を派遣します。また、対応方針の統一や、法的な観点からの指導、教職員のメンタルヘルス支援など、学校現場の後方支援を担います。

保護者との関係構築

日常的にオープンなコミュニケーションを心がけ、定期的な個別面談や説明会を実施することで、保護者との信頼関係を築きます。学校の教育方針や対応ルールを明確に伝え、保護者の不安や誤解を事前に解消することで、過剰な要求の予防につながります。

安全な学習環境の確保

モンスターペアレント問題への適切な対応は、教職員や児童生徒の安心・安全な学習環境を守るために欠かせません。苦情や要求への対応窓口を一本化し、記録を徹底することで、混乱やトラブルを未然に防ぎます。必要に応じて外部専門家と連携し、学校全体で健全な教育環境を維持します。

教職員向けの研修の実施

職員向けにケーススタディやロールプレイを活用した実践的な研修を実施することで、現場で求められる判断力や対応力が養われます。多様なケースを疑似体験し、適切な対応策を議論することで、組織全体の危機管理能力が向上します。研修は知識の共有だけでなく、教職員の心理的な安心感の醸成にも寄与します。

保護者対応コミュニケーション研修

本研修は、増加傾向にあるモンスターペアレントへの対応力を高めるための研修プログラムです。保護者との関わりにおいて押さえるべきポイントやクレームを引き起こす要因や対処法を学ぶと共に、現場で即役立つノウハウを身につけます。

講義とグループワーク、ロールプレイを通じて、実践的なコミュニケーションスキルやクレーム対応スキルを習得し、安心して保護者への対応ができる力を養います。

研修対象

- 学校・幼稚園・保育園の教職員

- 児童・生徒対応に関わる事務職員

- 保護者対応に不安を感じている方

- 新任・若手教職員

習得できるスキル・学べる知識

- モンスターペアレントの特徴と心理の理解

- 保護者との関わりにおける冷静かつ効果的なコミュニケーション技法

- クレーム対応の基本フローと実践的スキル

- ロールプレイングを通じた実践力

研修カリキュラム

| テーマ・内容 | |

|---|---|

| 1.オリエンテーション | ・研修のねらい・目的 |

| 2.モンスターペアレントとは | ・よくある事例 ・タイプ別の特徴 ・保護者からのクレームを引き起こす要因 ・取り組み事例と対策例 |

| 3.グループワーク 「保護者の対応において困ること」 | ・身近で起こった事例の共有 ・保護者の要望はすべて叶えられる訳ではない ・保護者対応で「絶対にやってはいけない5つの対応」 |

| 4. コミュニケーションと傾聴力 ~事実確認時のポイント~ | ・傾聴力10つのスキル ・質問の仕方(質問は相手に対する負荷をかける行為) ・言葉選びと質問の数 ・クローズドクエスチョンの活用 |

| 5. アサーティブ・コミュニケーション ~自分も相手も傷つけない~ | ・立場や意見を尊重しつつ、主張を正確に伝える表現方法とは ・アサーティブを阻害する思い込み ・コミュニケーション3つのステップ |

| 6. クレーム対応の基本 ~怒りをヒートアップさせるNG言葉~ | ・謝罪について ・謝罪のタイミングで意識する4つのポイント ・気づかずに守れていない約束の落とし穴 ・約束事を明確にするために |

| 7. ロールプレング | テーマ:一例 ①初動対応:電話での問い合わせ ②暴言があった際のリアクションや受け答え ・ロールプレイング、フィードバック |

| 8. まとめ | ・研修内容の振り返り・ポイント整理 |

研修資料:「モンスターペアレント対応の現状」「アサーティブコミュニケーション」