介護施設の強みになる!利用者満足度を高める「接遇マナー」とは?

様々な業界で注目されている「接遇」は、介護業界でも重要です。

従業員一人ひとりが接遇を身につけることで、利用者様への介護や支援、コミュニケーションが丁寧になります。さらに、従業員同士の関係性も改善されることで施設全体の質がよくなり、「接遇を身につけているスタッフがいる」ということすらも強みにすることができます。今回は、介護職の方々が身につけておきたい接遇マナーについて解説します。

介護職が身につけておきたい「接遇マナー」とは

まずは、接遇の基本を理解しておきましょう。また、介護職にとって接遇が必要な理由を解説します。

「接客」と「接遇」は似た言葉ですが、意味や目的に明確な違いがあります。「接客」はお客様に対して商品やサービスを提供する目的ですが、「接遇」は相手への心づかいや思いやりをもって丁寧にもてなすことです。サービス以上に、「人と人」としての温かい関わりや気配りが重視されます。ここ介護職にとって接遇が必要な理由を解説します。

「接遇」とは

接遇は、「もてなす」という意味を持ちます。そのため、「接遇スキルを身につける」=「ご利用者をおもてなしする」ことだと思われる方が多いかもしれません。しかし、実際には「おもてなしを通じて、信頼関係をつくる」ために接遇スキルがあります。

ご利用者やそのご家族と接するにあたって、適切な身だしなみや言葉遣い、コミュニケーションをとる時の表情など、様々な場面で「接遇」は身につけておいて損はありません。

介護職に接遇マナーが必要な理由

介護サービスは、ご利用者の日々の生活を支えます。

「毎日が楽しく過ごせたら良い」という言葉の中には、「安心・安全」をはじめとして”命に関わる”ことが含まれます。

そのため、ご利用者とスタッフが強い信頼関係を築き、安心して体を預けていただくことが重要なのです。スタッフ一人ひとりがご利用者に安心して生活を委ねていただくために、接遇は欠かせません。

スタッフ同士の信頼関係構築が重要

接遇は、スタッフ同士のコミュニケーションが円滑になったり職場環境全体を良くするきっかけになります。また、お互いの関係性や組織の風通しが良くないと、ご利用者や業務に関する連携が取れづらくなり思わぬ事故に繋がることもあります。

連携が取れていれば防げていた事故によってご利用者が怪我をすると、最悪の場合、命に関わったり日常生活に影響が出るような後遺症が残る可能性もあるでしょう。

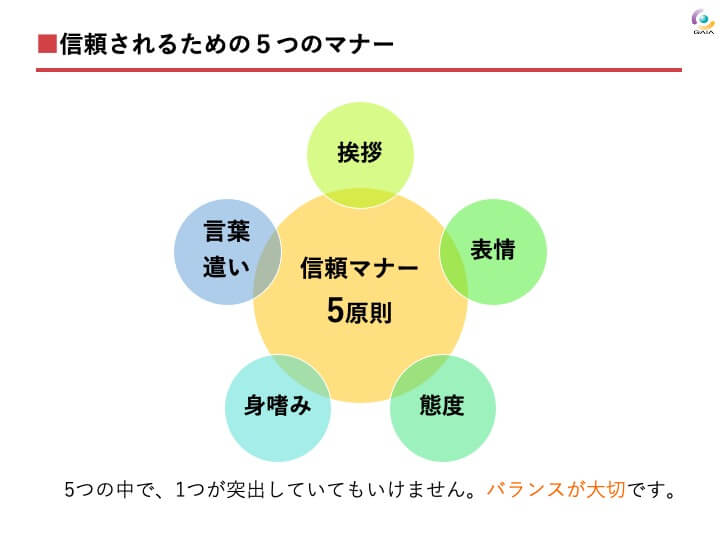

接遇マナーの5原則は介護職に欠かせない

接遇には、5つの原則があると言われています。5つの原則を意識することで、ご利用者からの第一印象を良いものにできますし、日々の支援がスムーズになります。

どの業界でも必要な内容ばかりですが、介護業界においては特に重要であることを覚えておきましょう。ここからは、介護スタッフが身につけておきたい「接遇マナーの5原則」について解説します。

原則① あいさつ

挨拶は、コミュニケーションの基本と言われています。介護においては、日々ご利用者やご家族、業者さんやスタッフ同士など様々な人とコミュニケーションをとるため、自分から挨拶することを心がけることが大切です。

挨拶の基本は「元気よくはっきりと」と言われます。この基本はとても大切で、相手に好印象を与えることにつながります。しかし、ご利用者によっては距離感や声のトーンに注意しないと恐怖感や圧迫感を感じる方がいます。そのため、元気な挨拶が良い方や落ち着いた挨拶が良い方など、ご利用者に合わせた距離感やトーンで挨拶が使い分けられるようにしましょう。

原則② 言葉遣い

ご利用者とのコミュニケーションは、基本的に敬語を使います。スタッフによってはフランクな話し方になったり「家族や友達とのコミュニケーションかな?」と思ってしまうような言葉遣いをしたりしている人がいるかもしれませんが、基本的にNGです。

常に執事のように恭しく話す必要はありませんが、相手に対しての敬意を忘れてはいけません。また、ご利用者のことを「くん」「ちゃん」付けで呼んだり、ニックネームで呼ぶことも避けたりする必要があります。接遇研修を通じて、しっかりした言葉遣いを身につけるようにしましょう。

ただし、ご利用者によっては敬語でのコミュニケーションを望まれない方やフランクなコミュニケーションを好まれる方がいます。そういった場合には、ご本人やご家族の了承を得た上で、「どこまでフランクに接して良いのか」「他のご利用者様と混同しないこと」などのルールを施設として決めることが重要です。

原則③ 身だしなみ

身だしなみは、施設のユニフォームやルールが定められていることがあります。爪や髪色、靴に至るまで、事故を防ぐことを意識した清潔感のある身だしなみを心がけましょう。

また、介護職として気をつけておきたい身だしなみは「匂い」です。タバコや香水、柔軟剤などご利用者との距離が近づく支援も多くあるため、相手が不快にならないような匂いを意識してください。

具体的に、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。以下の表でOK例とNG例を確認してみましょう。

| 項目 | OK例(好ましい例) | NG例(避けるべき例) |

| 髪 | ・肩より長い場合は後ろで一つに束ねる ・前髪が目にかからないように留める ・派手すぎない自然な髪色 | ・寝ぐせがついたまま ・フケや汚れがある ・介助中に邪魔になるような長い前髪 ・結んでいない長髪・奇抜な髪色 |

| 化粧 | ・ナチュラルメイク ・健康的に見える程度の薄化粧 | ・ノーメイクで顔色が悪く見える ・香りの強い化粧品の使用 ・派手なアイメイクや口紅 |

| 爪 | ・常に短く切り、清潔に保つ ・爪の間に汚れがない | ・長く伸びた爪・マニキュアやネイルアート ・剥がれかけのマニキュア |

| 服装 | ・洗濯された清潔な制服や衣服 ・アイロンがかかっている、 またはシワになりにくい素材 | ・汚れやシミ、シワがある ・体型に合わない(大きすぎる、小さすぎる) ・下着が透けて見える |

| アクセサリー | ・結婚指輪 ・凹凸のないシンプルな指輪のみ ・腕時計は業務上必要な場合のみ | ・利用者を傷つける恐れのある指輪 ・ネックレス・ブレスレット ・ピアス・イヤリング |

| 香り・匂い | ・無香料の制汗剤を使用する ・勤務前はタバコを吸わない | ・香水や香りの強い柔軟剤 ・タバコの匂い ・汗の匂い |

原則④ 態度

ご利用者とコミュニケーションをとる中で、スタッフの態度はしっかりと見られていることを意識しましょう。「この人はちゃんと話を聞いてくれているのか」「向き合おうとしてくれているのか」は全てスタッフの態度で判断されているといっても過言ではありません。

自分がどれだけちゃんと聞いていても、態度が悪ければ意味はないのです。相手の目を見て、相手が不快感を感じることのないような態度で過ごすことができるよう、日頃から気をつけておきましょう。

原則⑤ 表情

ご利用者と関わる上で、表情はとても大切です。何かしらの介助をする時だけでなく廊下を歩いている時でも、険しい表情で動くよりも穏やかな表情の方がご利用者を安心させることができます。

「何か怒っているのか」「忙しいのか」とご利用者に感じさせてしまうと、何か依頼したい時や体調が悪い時でも言いづらくなることがあります。結果的に重大な事故につながったり病気の発見が遅れてしまうケースにつながりかねないため、接遇スキルをしっかり身につけることで表情のコントロールができるようにしましょう。

満足度を高めるための「接遇ポイント」

接遇の5原則は、全て身につけておくことが基本です。しかし、5つの中でもご利用者の満足度を高めることができるポイントは次のとおりです。

- 傾聴する態度

- 言葉遣い

- 傾聴

以下、それぞれのポイントについて解説します。

リスペクトを意識した「態度」

ご利用者に接するときのスタンス、ご利用者に対する思いは無意識のうちに態度に表れます。ご利用者とコミュニケーションを取るときは、次のことに気をつけましょう。

- 体を相手の方に向けること

- 何かをしながら話を聞かない

- 腕や足を組まない

- 片手をついたり何かに寄りかかりながら話を聞かない

など、当たり前のことばかりですが一つずつ意識するだけでも違います。

相手に対するリスペクトを忘れず、丁寧な態度で接するようにするだけでも、相手に対する満足度は違います。

「言葉遣い」は要注意

ご利用者をケアする際には、言葉遣いにも注意が必要です。スタッフとご利用者に上下関係が生まれたり、ご利用者のプライドを傷つけたりしてしまうようなことのないような言葉遣いをするよう意識しましょう。

また、言葉遣いによっては相手の行動を制限したり萎縮させてしまうことになりかねません。ご利用者にのびのびと毎日を過ごしていただくために、どういった言葉遣いをするべきなのかを常に考えて発言することが大切です。

なお、ご利用者に対しては敬語が基本です。コミュニケーションの中で”タメ口”になってしまうこともあるかもしれませんが、どれだけ信頼関係が強くとも、仲が良いとしても敬語を心がけましょう。

傾聴する意識

ご利用者の話を聞く時には、「傾聴」を意識しましょう。傾聴とは、相手の話に耳を傾けることです。

ご利用者と話をする時、気がつくと自分の方が話をしており、「聞いてもらっている」状態になっていたり、自分の意見を話してしまうことがあるかもしれません。もちろん、ご利用者がそれを望んでいれば良いのですが、必ずしもそうとは言えません。

基本的には、相手の話を聞くことが9割で自分が1割が理想です。「ほとんど話をしていないな」と思うくらいがちょうど良いと思っておきましょう。また、傾聴には様々なスキルが存在します。傾聴スキルを高めるための研修もあるため、スタッフに必要と思われる場合には、ぜひご検討ください。

接遇マナーを向上させることで得られる4つのメリット

接遇マナーの向上は、単に利用者様の印象を良くするだけにとどまりません。施設運営全体に対して、具体的かつ多岐にわたる良い影響をもたらします。利用者様やご家族からの信頼獲得はもちろん、職員間の連携強化や、ひいては施設全体の評価向上にもつながるのです。ここでは、接遇マナーを組織全体で取り組むことによって得られる、4つの大きなメリットについて詳しく解説します。

利用者様とご家族の満足度向上

直接的なメリットは、利用者様とご家族の満足度が向上することです。丁寧で思いやりのある接遇は、利用者様に「大切にされている」という安心感を与え、精神的な安定につながります。気持ちよくサービスを受けられる環境は、生活の質(QOL)そのものを高めることにもなります。また、ご家族も施設の対応に安心し、信頼を寄せるようになります。これが良好な口コミにつながり、結果として施設の評判を高めることにも貢献します。

職員同士の円滑な連携を実現

接遇マナーは、利用者様に対してだけでなく、職員同士の関係においても重要です。職員間でお互いに敬意を払った言葉遣いや態度を心がけることで、職場の人間関係は良好になります。これにより、情報共有や報告・連絡・相談がスムーズになり、チームケアの質が向上します。お互いを尊重し合う風土は、職場の雰囲気を明るくし、働きやすさにも直結するため、職員の定着率改善にも効果が期待できます。

3施設全体の信頼性と評判の向上

質の高い接遇マナーが徹底されている施設は、地域社会や関連機関からも高い評価を得ることができます。利用者様やご家族からのポジティブな評判は、新たな利用希望者の獲得につながります。また、ケアマネジャーなどの専門職も、安心して利用者様を紹介できる施設として認識するでしょう。このように、接遇マナーは目に見えない資産となり、施設のブランド価値を高め、長期的に安定した運営を支える強固な基盤となるのです。

入所施設だけでなく訪問介護にも有効

接遇マナーは、入所施設だけで有効というわけではありません。ご利用者の自宅に伺って介護サービスを提供する「訪問介護」にも有効です。保護者さんとの関わりが深かったり、ご本人にとって大切な暮らしの場に立ち入るからこそ、これまでに解説したような原則やポイントを意識しておくことで、安心してサービスを受けていただくことができるでしょう。

訪問介護サービスを展開する事業所では、ぜひ全スタッフに接遇研修を受けていただくことをオススメします。

明日から実践!介護接遇マナーセルフチェックリスト

これまでに解説した接遇マナーが日々の業務で実践できているか、定期的に振り返ることは非常に重要です。自分自身の接遇を客観的に見直すためのツールとして、また、施設内研修などで共通認識を持つための資料として、以下のチェックリストをご活用ください。

身だしなみ・服装のチェックポイント

| チェック項目 | はい / いいえ |

| 制服は清潔で、シワや汚れがないか | |

| 髪が長い場合、きちんとまとめているか | |

| 爪は短く切り、清潔に保っているか | |

| 華美な化粧や、香りの強い香水・整髪料は避けているか | |

| 利用者を傷つける可能性のあるアクセサリーは外しているか |

挨拶・表情のチェックポイント

| チェック項目 | はい / いいえ |

| 自分から進んで挨拶しているか | |

| 明るい声で、相手に聞こえるように挨拶しているか | |

| 相手の目を見て挨拶や会話ができているか | |

| 利用者と話す際、視線の高さを合わせる工夫をしているか | |

| 口角を上げ、穏やかで優しい表情を意識しているか |

言葉遣いのチェックポイント

| チェック項目 | はい / いいえ |

| 利用者に対し、丁寧語・尊敬語を正しく使っているか | |

| 「タメ口」や幼児言葉、命令口調になっていないか | |

| 利用者の前で、職員同士の私語や専門用語を多用していないか | |

| 否定的な言葉を使わず、肯定的な表現に言い換えているか | |

| 「ありがとう」という感謝の言葉を伝えているか |

態度・傾聴のチェックポイント

| チェック項目 | はい / いいえ |

| 忙しくても、丁寧な立ち居振る舞いを心がけているか | |

| 腕組みや仁王立ちなど、威圧的な態度をとっていないか | |

| 利用者の話を最後までさえぎらずに聴いているか | |

| 相槌やうなずきをしながら、共感的な姿勢で聴いているか | |

| 一つひとつの介助の前に、必ず声かけを行っているか |

接遇研修をお考えならガイアシステムへ!

ガイアシステムでは、接遇スキルを身につけた経験豊富な講師が準備からアフターフォローまでを丁寧にサポートさせていただきます。

●研修費用が限られている中で確実に行うべき研修はどう選べば良いか分からない

●他施設と差別化しサービスの質を高めたい

など、研修担当としてお悩みの方や心配事がある方はお気軽にご相談ください。接遇スキルを身につけて、より良い施設づくりをお手伝いします。