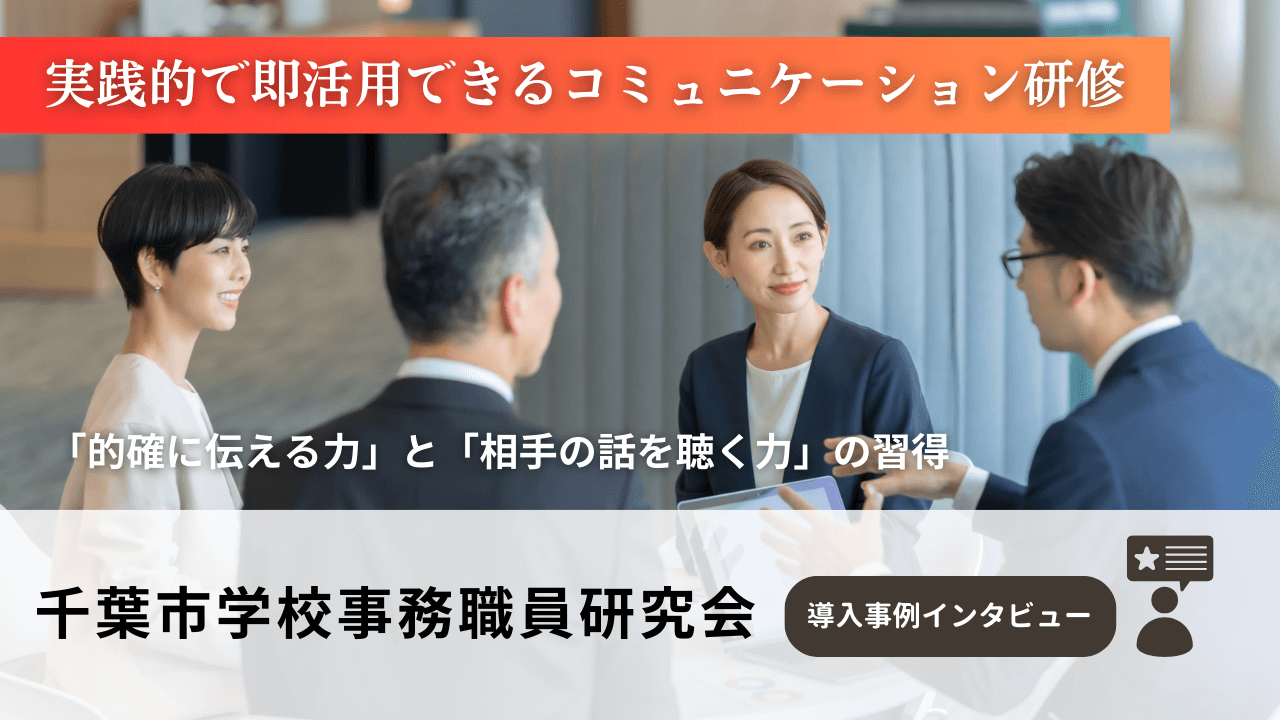

チーム学校の一員として、学校経営の充実のためコミュニケーション力とプレゼン力のスキルアップを図り、教育活動を支えたい

千葉市学校事務職員研究会様では、職員のコミュニケーション力やプレゼンテーション力の強化に力を入れています。今回は、研修を担当されている北田様に、研修導入の背景や受講後に見られた変化、また研修の具体的な内容について詳しくお聞きしました。

| 企業名 | 千葉市学校事務職員研究会様 |

| お困りごと 課題感 | 窓口対応や教職員・保護者と関わる機会が多い反面、 プレゼン力に苦手意識を持ち、スキル不足を感じる職員が多いこと |

| 受講者数 | 約160名 |

| 実施回数 | 全3回・リアルタイム型オンライン研修 |

| 開催 内容 | 第1回 傾聴力研修 第2回 ロジカルシンキング研修 第3回 プレゼンスキル研修 カリキュラムの詳細は、こちらからご確認いただけます。 |

| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 研修全体の満足度 | 〇 | ||||

| カリキュラム・レクチャー内容 | 〇 | ||||

| 講師力(専門知識・説明のわかりやすさ・受講者対応) | 〇 | ||||

| 研修の内容や成果に対して、価格の適正さ | 〇 | ||||

| 研修前後のサポート体制 | 〇 | ||||

| 研修後の受講者の変化 | 〇 | ||||

| 営業時の研修提案の内容 | 〇 | ||||

| 連絡やフォローの頻度 | 〇 | ||||

| 契約内容や見積もりの分かりやすさ | 〇 |

コミュニケーション研修を導入した理由

学校事務職員の中には、教職員や保護者、子どもたちと関わる中で、プレゼン力に苦手意識を持つ職員も多くいました。そこで、「的確に伝える力」と「相手の話を聞く力」の習得が必要だと感じ導入しました。

ガイアシステムの研修を選んだ理由

これまで研修は教育委員会や他団体のつながりを頼って依頼していましたが、今回は新たな挑戦としてガイアシステムに依頼しました。信頼できる研修会社探しには苦労しましたが、結果的に良いご縁となり、来年度も継続を決めました。

カリキュラム内容について

実践的で即活用できる点が特に良かったと感じています。コミュニケーションスキルに焦点を当て、ロールプレイングや台本作成など、実際の場面を想定した練習が豊富でした。講義は力強く、参加者からも高評価を得ました。特に「伝えたつもりでも、相手に伝わらなければ意味がない」という言葉が印象的で、台本作成やシミュレーションの習慣が身につきました。研修を通じて「自分にもできる」という意識が強まり、大きな学びとなりました。

カリキュラムの詳細は、こちらからご確認いただけます。

コミュニケーション研修の導入目的

学校事務職員として、日々、教職員や保護者、子どもたちと接する機会が多くありますが、話すことに苦手意識を持つ職員も少なくありません。

それでも、「学校が好きだから」と、この仕事を続けている方が多く、事務職員としての役割をしっかり果たしたいという前向きな思いを職員の皆さんから感じています。

そこで、職員が感じている課題を踏まえ、伝え方やコミュニケーションスキルの向上を目的とした研修カリキュラムの導入を依頼しました。「的確に伝える力(プレゼン力)」や「相手の話をしっかり聞く力(傾聴力)」を身につけることで、職員一人ひとりがより自信をもって日々の業務に取り組めるようになればと考えています。

「学校事務職員」の業務について

学校事務職員は、学校が円滑に運営できるよう学校運営に関わる事務全般(学校財務、就学支援、情報管理、教職員に関する対応など)幅広い領域を担っています。例えば、保護者への学校徴収金の案内や徴収、職員の育児手当などの福利厚生に関する業務や、服務に関する相談対応などがあります。

電話や窓口での対応も日常的に多く、教育委員会や保護者からの問い合わせににも応じています。先生方は授業などで忙しいことが多いため、電話をすぐに取り次ぐことが難しい場面もあります。そんなときには、要件を簡潔に分かりやすく伝える力や、臨機応変な対応が求められます。

業務上、先生方に書類提出をお願いする場面も多いのですが、先生方には何よりも児童・生徒への教育活動を優先していただきたいと考えているため、できるだけ負担にならないよう配慮しながら依頼することを心がけています。それでも、実際には調整が難しく、もどかしさを感じることもあるのが正直なところです。

コミュニケーションスキルを必要とする機会は多いですか?

そうですね。コミュニケーションを必要とする窓口対応の機会はとても多いです。

事務室は学校の入り口に近い位置にあり、来校された保護者やお客様の最初の窓口となることがほとんどです。防犯上の理由からも、来訪者はまず事務室の前を通るような動線になっている学校が多いかと思います。

事務室1階で職員室が2階にあるなど、離れた場所にあることも珍しくありません。そのため、電話対応を含め、事務職員が学校全体の窓口として対応することが多いです。

学校事務職員は、教職員や児童・生徒、保護者と関わる機会が多く、コミュニケーション力が求められる仕事だと感じています。

コミュニケーションは、スキルの高さ以上に、「思いが伝わること」が円滑なやり取りにつながると感じています。

「先生方に負担をかけたくない」「子どもたちと向き合う時間を確保してほしい」という皆さんの想いは、先生方にしっかりと届いているように感じます。

研修では、コミュニケーションスキルの向上を通じて、現状の改善に少しでも貢献できるようサポートさせていただきたいと考えています。

お困りごと・課題感について

これは、私の抱えている課題感なのですが、日々の打ち合わせや会議の中で、自分の伝えたいことがうまく伝わらないと感じる場面がよくあります。

特に、全体に向けて一斉に情報を伝え、正しく理解してもらうことの難しさを感じています。

例えば、年度末には書類の提出をお願いする機会が多くありますが、なかなかスムーズに進まないことがあります。

書類や記入例を用意し、保管場所や締め切りについても周知しているのですが、締め切り日を過ぎても、提出が半数ほどに留まることもあります。先生方もお忙しいので、単に見逃してしまったのかもしれませんが、「もっと適切な伝え方があったのでは」と反省することも少なくありません。

伝わりやすさを意識して、口頭での説明に加え資料を作成して補足するなど工夫を重ねてきましたが、それでも思うように意図が伝わらないと感じることもあります。

実際、同じような課題や悩みを抱えている職員が多いことも耳にしてきました。

そこで、伝え方やコミュニケーションスキルの見直しを通じて、業務をより円滑に進められるようになることを目的とした研修カリキュラムを依頼しました。

受講者の声

<受講者のアンケートを一部、ご紹介させていただきます>

傾聴力研修より 研修カリキュラムはこちらからご確認いただいけます。

「おもしろい!」というのが、最初の率直な感想です。私は話すことよりも聞くことの方が好きなので、傾聴は比較的できている方かなと思っていましたが、挨拶の“ながら返事”や、特に自分の子どもに対して「こんなこと、しちゃってませんか?」という場面には心当たりがあり、反省しました。対保護者や対児童の場面はもちろんですが、まずは自分の身近なところから傾聴力をしっかり活かして、丁寧なコミュニケーションを心がけていきたいと思います。相槌に使う3つの表現も、意識して取り入れていきたいです。

とても参考になりました。「聴く力」と「訊く力」、ぜひ身につけたいと思いました。質問の“横軸”と“縦軸”のお話を聞いて、相手の話を引き出す会話の難しさをあらためて実感しました。少しずつですが、意識してチャレンジしていきたいと思います。

久しぶりに外部講師を招いての研修でした。外部講師の方は、表現力・指導力・伝達力、どれもパワーがありますね。自分に足りない部分を教えていただいた気がします。傾聴力についても、楽しく学ぶことができ、とても有意義な時間でした。

ロールプレイングでの傾聴力の実践は特に面白く、「自分3:相手7」のバランスの意味も、実際に体験することでよく理解できました。相手の話を引き出すつもりが、つい自分が話しすぎてしまうということもあり、スキルとして身につけることの難しさを実感しました。

日頃の人間関係の中で気付かされることが多く、とても有意義な研修でした。「受け入れなくてもいいから、受け止める」という言葉が特に印象に残っています。今後のコミュニケーションに活かしていきたいと思います。

ロジカルシンキング研修より 研修カリキュラムはこちらからご確認いただいけます。

「勉強しましょう」と言われても、勉強の仕方が分からなければ気持ちがあってもなかなか行動に移せないように、「課題解決」も具体的な方法が分からなければ、実際には取り組めなかったと思います。今日の講義はとても新鮮で、すぐにでも取り組んでみようと思えるような、わかりやすい内容でした。本当にありがとうございました。

学校事務として何年も経験してきましたが、ロジカルシンキングを研修で体系的に学んだのは今回が初めてでした。今後、課題や問題に直面したときには、今日のワークシートを活用していきたいと思います。最後に、質問の時間を設けていただきありがとうございました。さまざまな質問に対して丁寧にアドバイスをくださり、とても感動しました。また、グループワークの際にも、一人ひとりの様子をよく見てくださっていたことにも驚きました。

課題発見のための手立てを教えていただいて、大変勉強になりました。ロジカルツリーの作成は難しかったですが、練習します。内観にも取り組んでみようと思いました!

率直に、とても内容が難しいと感じました。聞き慣れない言葉も多く出てきましたし、考え方そのものも、前回の傾聴力の講義より格段に難しく感じました。それでも、田近さんが例えやわかりやすい言葉を交えて説明してくださったおかげで、何とか置いていかれずに済みました。お話を聞きながら、課題を見つけることの難しさや、深掘りしていくことの大変さ、苦手に感じる場面がたくさんありました。それだけ、自分は日常的に「考える」ということが足りていないのかもしれない、と振り返る良い機会になりました。次回の「プレゼン力」の講義も楽しみにしています。

今回は専門用語が多くて、その都度「?」が頭に浮かびましたが、後でネットで検索してみます。一般企業で使用しているカタカナワードに触れる機会があまりないので、新鮮で刺激を受けました。現在学校連携で取り組んでいる様式を作成するにあたり、ロジカルシンキングは作業を進める上で参考になりました。

プレゼンスキル研修より 研修カリキュラムはこちらからご確認いただいけます。

いつも前向きな気持ちになれる研修で充実感を感じています。事務職員だけでなく、職場のみんながこの研修を受けたらどんなに良い環境になるだろうと思います。普段から気を付けていることでも、新たな発見があり、グループワークでは気付きや安心感を得ることができました。

台本シートがあるだけで、自分の話したいことがずいぶんスッキリと伝えられるようになったと感じました。私は話の構成が苦手で、つい話しすぎてしまったり、余計なことまで話してしまうことが多いのですが、今回の講義はとても参考になりました。これからは「そのうえで」という魔法のワードも、上手に活用していきたいです。

いつも先生方への口頭での連絡がうまくいかず、反省することばかりです。今回の講義で学んだ「話す順序」や「ポイントを明確にする」ことを意識して、少しずつでも実践していきたいと思います。

グループワークでは、皆さんのロールプレイが回を重ねるごとにブラッシュアップされていく様子が素晴らしく、大変勉強になりました。物事を順序立てて説明するための事例もたくさん教えていただき、今後の業務でぜひ活用していきたいと思います。

期限を設定する際、これまでは学校行事などの忙しさを考慮していましたが、「そのことも伝えておいた方が、相手が“よし、やるか!”と思ってくれるかもしれない」という気づきは、とても新鮮でした。今までは必要な情報だけを伝えていたつもりでしたが、実は相手の興味を引く工夫が足りなかったのだと反省しました。これからは「投げかけ」も上手に取り入れていきたいと思います。

「でも」と「そのうえで」の使い方の違いには本当に驚きました。分かりやすい説明と資料のおかげで、あっという間に時間が過ぎてしまいました。仕事はもちろん、プライベートでも活かせる内容で、とても実践的な研修だと感じました。

研修後の受講者の変化

研修後、多くの受講者が「学んだ内容を実践に活かしたい」と強く感じている様子が見受けられました。

すぐに実行に移せる実践的なアドバイスも多く、「自分にもできるかもしれない」「試してみよう」と前向きな気持ちになったという声もありました。

事前に台本を作り、シュミレーションするようになった

田近講師の「自分は伝えたつもりでも、相手に伝わっていなければ、それは伝えたことにならない」という言葉が印象に残っています。自分では伝えたつもりでも、実際には伝わっていないことに気づくたびに、伝え方の重要性を考えるようになりました。

それ以来、プレゼンの前に伝えたい内容を台本にまとめ、頭の中でシミュレーションするようにしています。とはいえ、実際に話すとつい言葉を省略してしまったり、伝え忘れてしまうことも多いです。

それでも「どう伝えるか」を事前に考えることで、うまくいかなかった時に改善点を見つけやすくなりました。「あの言葉を省略したからかな」「ここが、分かりにくかったのかな」と振り返り、少しでも改善できるようにと考えています。

Howツリーの実践と“書き出す”習慣化

研修でHowツリーを作成してみて、自分はこれまで課題を「書き出す」という習慣がなかったことに気づきました。

実際に書き出してみると、改善点がはっきりと見えてきて、すごく効果的だと感じました。今後、同じような課題に直面したときには、この方法をぜひ試してみたいと思います。仕事だけでなく日常生活の中でも、言葉にすることの大切さをあらためて実感しました。最近では、ちょっとした気づきもメモに残したり、業務の振り返りを短くても言語化してみるようにしています。

伝わらないを減らす、小さな工夫と積み重ね

以前は、メモだけでやり取りを済ませることが多かったのですが、それではうまく伝わらないことが多いと気づきました。改善策として、必ず「一言」声をかけることを意識しています。また、「どう話せば伝わるか」「どんな言い方が効果的か」といったことにも自然と気を配るようになりました。

研修で学んだことをしっかり実践されているのが伝わります。コミュニケーションは繰り返し練習することでスキルアップしていきますが、そのプロセスが着実に進んでいますね。

人とコミュニケーションを取る前に、頭の中で「台本」を組み立て、実際に伝えてみて、伝わらなかった部分を反省し、次に活かすというプロセスが非常に明確で素晴らしいです。研修を活かしていただけること、本当に嬉しく思います。

研修カリキュラム

カリキュラム内容は非常に充実していて、特にコミュニケーションスキルに焦点を当てた構成は、実務にも直結していてとてもフィットしていると感じました。

実際の研修カリキュラムを一部、ご紹介させていただきます。

- 第1回 傾聴力研修

- 第2回 ロジカルシンキング研修

- 第3回 プレゼンスキル研修

傾聴力研修

【研修の目的と狙い】

1、信頼関係を構築する上で大切になる、コミュニケーションの本質を学ぶ

2、相手のニーズや本音を引き出せる「傾聴力」を習得する

3、体験型プログラムにより即現場で活かせる「実践力」を習得する

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 1、グループワーク | ~アイスブレイク自己紹介~ |

| 2、信頼関係を構築 基礎コミュニケーション | ・コミュニケーションの原理原則と理念 ・コミュニケーションの種類とは「伝える」と「きく」こと ・コミュニケーションエラーによるリスクとは ・「3つのきく力」 ~聞く、聴く、訊く~ ・心に寄り添うコミュニケーションテクニック:ラポール10戒 ・非言語表現を高める必要性 |

| 3、相手のニーズや本音を引き出す「傾聴力」 | ・傾聴力が低い人の特徴 ・聴き上手な人が実践している5つの項目 ・相手の心に寄り添い信頼関係を生み出す聴き方とは ・相手の気持ちを汲み取る観察力 ・共感力、承認力、観察力、汲み取り力を高めることの重要性 ・電話応対における傾聴ポイント ・傾聴力10のスキル ・本音やニーズを引き出す6つのポイント |

| 4、リアルシミュレーション:傾聴トレーニング | テーマ①:職員間コミュニケーション テーマ②:地域の方とのコミュニケーション テーマ③:業者対応コミュニケーション テーマ④:保護者対応(問い合わせ、手続き、クレーム) テーマ⑤:生徒とのコミュニケーション(雑談、相談、声かけ |

| 5、講師より総括 | まとめ ・明日から使える内容の確認 |

ロジカルシンキング研修

【研修の目的と狙い】

1、 ロジカルシンキングを身につける、筋道の通った考え方で物事を組み立てることができるようになる

2、物事の本質を明らかにするロジックツリーを習得する

3、体験型プログラムにより即現場で活かせる「実践力」を習得する

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 1、身につけるべきロジカルシンキング | ・ロジカルシンキングとは(論理的思考) ・ロジカルシンキング5つのメリット ・ロジカルシンキングを構成する6つのポイント ・スキーマとハイコンテクスト ・ロジカルシンキングの日常への活かし方とは |

| 2、ロジカルシンキングを活用した 問題の本質抽出と改善策のプランニング | ・2つの仕事と求められる力(オペレーションとイノベーション) ・理想の未来を生み出す力 ・ソリューションシステム3つのSTEP ・課題の本質とロジック分解 ・イシュー設定の重要性とWhyツリーの活用 ・解決策の仮設立て ~Howツリーの活用~ ・KPTとPDCAサイクル |

| 3、グループワーク | 【テーマ案】ロジックツリーの作成 『現状課題とその本質的原因追及』 ・個人ワークの実施(5分) ・3~4名1組にて意見交流(20分) ・対話を通して深掘りをする(ピアコーチングの実施) |

| 4、講師より総括 | まとめ ・明日から使える内容の確認 |

プレゼンスキルアップ研修

【研修の目的と狙い】

1、 伝わる伝え方を習得するための「プレゼンスキル」を学ぶ

2、1対複数、1対1のコミュニケーションテクニックを学ぶ

3、体験型プログラムにより即現場で活かせる「実践力」を習得する

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 1、相手の心を動かすプレゼンスキル | ・1対複数の場作りに必要なプレゼンテーションスキル ・プレゼンの基礎は「構成力」と「表現力」 ・プレゼンテーションのABCD理論 ・台本作成4つのパターン (PREP法型、起承転結型、結承転提型、現状-問題提起-解決策型) ・相手の心を掴む「伝え方」と「巻き込み力」 ・質疑応答 |

| 2、信頼関係を築くアサーティブ コミュニケーション | ・アサーティブコミュニケーションとは ・コミュニケーション3つの表現タイプ ・アサーティブを阻害する思い込み ・アサーティブコミュニケーション4つの柱 ・DESK法を活用した伝え方(仕事の依頼方法) ・アサーティブコミュニケーション・トークSTEP |

| 3、リアルシミュレーション トレーニング | 【プレゼンロールプレイング ~1対複数シチュエーション~】 テーマ①:備品の取り扱いについてのお願い テーマ②:年末調整の提出期限のお願い テーマ③:会計ソフトの導入アナウンス |

| 4、講師より総括 | まとめ ・明日から使える内容の確認 |

ガイアシステムの研修を選んだ理由

実はガイアシステムさんに決める際、私は担当ではなかったんです。

ただ、前任の担当者からは「信頼できる研修会社を見つけるのがとても難しかった」と聞いています。

これまで、私たち学校事務職員研究会では、外部の会社に研修を依頼することはほとんどありませんでした。講師を依頼する場合は、よく知っている大学の教授や、教育委員会とつながりのある講師など、いわゆる”つて”を頼って選ぶことが多かったんです。そういう意味では、今回ガイアシステムさんにお願いするのは、私たちにとって新たな挑戦だったと思います。

研修を進めていく中で、予算面の調整もありましたが、最終的にとても良いご縁をいただけたと感じています。参加者の反応も非常に良く、来年度も、もう一年お願いさせていただくことが決まりました。引き続き、どうぞよろしくお願いします。

次回の研修リクエスト|講師と対話方式の研修

次回の研修では、「講師との対話や質問を中心とした研修」をリクエストしたいと考えています。実際、前回の研修でも、終了後に田近講師と直接話をしたいという受講者が多く、講師との対話を求める声が多くありました。

研修の中で、個別のニーズにも応えられるような工夫があれば、一人ひとりの学びがより深まり、全体としてもさらに充実した研修になるのではないかと感じています。講師との対話を通じて、参加者が具体的な課題や疑問を解決できるような時間が増えると、より実践的な学びが得られると期待しています。

会話形式や質疑応答形式など、より良いスタイルでの研修ができるよう考えてみます。受講者のニーズに合わせて、より実践的で充実した内容にしていけるよう努力させていただきます!

次回の研修リクエスト|chatを活用した研修

先日、他社のオンライン研修を受講したのですが、chatをうまく活用している手法が印象的でした。私自身、グループワークが得意ではないのですが、講師が質問を考える時間を取ってくれて、落ち着いて質問を考えることができました。さらに、匿名で質問したり、いいねをつけたりできる機能があり、その質問内容を講師が拾ってくれたりしました。リアクションをするのは緊張しますが、このような気軽に参加できる環境のおかげで、いつもより多くの意見が出たように感じました。

いいですね。貴社に合う研修スタイルだと思いますので、弊社も参考にさせていただきます。様々なご意見・手法を研修に活かし、カリキュラムの構築をさせていただきます。

担当講師紹介

講師プロフィール

田近 博士(たぢか ひろし)

年間100件を超える研修で、全国に10,000人以上の受講者を支え活躍する人気講師―

温かみのある関西弁と、わかりやすく心に響くストレートな伝え方が特徴で、受講者の行動変容を力強くサポートしている。

「その人の人生にとことん寄り添う」という想いを軸に、研修での学びを通じて受講者が新たな一歩を踏み出せるよう導く姿勢が、多くの企業から高く評価されている。

単なる知識提供にとどまらず、現場ですぐに実践できる研修内容と共に、モチベーションを引き出す講義は「今の時代に必要な学びの場」として人気を集めている。

愛情深いコミュニケーションスタイルと丁寧な指導を通じて、受講者が前向きに自信を持って踏み出せるよう研修を展開。研修・コンサルティングでの出会いを通じて、人生やキャリアを前進させたい方を企業・人を全力で支えている。