企業のカスハラ対策マニュアルはこれで完璧!すぐに使える項目と事例を紹介

近年、顧客による理不尽な要求や悪質なクレーム、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な社会問題となっています。従業員の心身に大きな負担をかけるだけでなく、企業の評判や生産性にも悪影響を及ぼしかねません。

従業員と会社を守るためには、組織として一貫した対応を示すための「カスハラ対策マニュアル」の整備が不可欠です。本記事では、マニュアルの必要性から具体的な作成手順、盛り込むべき項目までを網羅的に解説します。

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化

2025年6月4日、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法を含む法律)の一部を改正する法律が国会で可決・成立しました。これにより、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策を事業主に義務付ける規定が新設されることになりました。

※この改正法は「公布の日から起算して1年6か月以内に政令で定める日」施行することとされており、すぐに施行されるわけではありません。一部の規定は令和8年(=2026年)4月1日から施行することが予定されています。

カスハラの定義と判断基準

厚生労働省のマニュアルでは、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

判断の基準としては、以下の2つの観点が挙げられます。

- 要求内容の妥当性: 企業側に非がない、または要求内容が商品・サービスと無関係であるなど、要求そのものに正当性がないケース。

- 手段・態様の相当性: 要求内容に妥当性があったとしても、暴行、脅迫、暴言、長時間の拘束、土下座の要求など、その手段や態度が社会的に許容される範囲を逸脱しているケース。

これらの基準に基づき、個別の事案が正当なクレームか、あるいは悪質なカスハラかを判断する必要があります。

法律で罰せられる可能性のある言動

カスハラ行為は、その態様によっては刑法に触れる犯罪となる可能性があります。従業員と企業を守るためにも、どのような行為が犯罪に該当しうるかを理解しておくことは極めて重要です。

| 犯罪の種類 | 該当する可能性のある行為の例 |

|---|---|

| 暴行罪・傷害罪 | 従業員に殴る、蹴るなどの暴力を加える、物を投げつける。 |

| 脅迫罪・強要罪 | 「殺すぞ」「家に火をつけるぞ」などと脅す、土下座を強要する。 |

| 名誉毀損罪・侮辱罪 | 公然の場で「この店は詐欺だ」と虚偽を述べたり、従業員を罵倒したりする。 |

| 威力業務妨害罪 | 大声で怒鳴り続けたり、机を叩いたりして、他の顧客への対応を不可能にさせる。 |

| 不退去罪 | 営業時間終了後も退去要求に応じず、店舗に居座り続ける。 |

これらの行為があった場合は、速やかに警察へ通報することを検討しなければなりません。

カスハラ発生時の企業リスク

カスハラを放置すれば、従業員の心理的被害や職場環境の悪化を招く恐れがあります。場合によっては休職や退職にもつながるリスクがあり、企業にとって看過できない問題となります。加えて、使用者として安全配慮義務を怠った場合、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

| 潜在的リスク | 概要 |

|---|---|

| 心理的被害 | 従業員のストレス増加、メンタルヘルス不調 |

| 職場環境悪化 | 従業員間のトラブル、生産性低下 |

| 人材流出 | 優秀な人材の休職や退職 |

| 損害賠償 | 安全配慮義務違反に対する補償金請求 |

従業員がカスハラに遭い、適切な対策がとられない場合、企業イメージの低下や顧客離れも懸念されます。このように、カスハラ対策は経営の根幹に関わる重要課題といえます。

企業に求められる具体的対策

政府は、企業におけるカスハラ対策として大きく分けて3つの対応を求めています。

- 体制整備

- 相談窓口の設置

- 被害者へのメンタルヘルス対応体制

- 複数人での対応体制

- 支店と本社の役割分担の明確化

- 予防措置

- 業種別マニュアルの作成

- 定期的な従業員研修

- 過去事例の分析と共有

- 個人情報保護への配慮

- 被害者保護

- 1人での対応の回避

- メンタルヘルスケアの提供

- 配置転換等の検討

- 証拠の適切な保存

特にマニュアル作成と従業員研修は中核となる取り組みです。政府のガイドラインを踏まえて、各企業の業種や実情に合わせたマニュアルを策定し、全従業員への定期的な研修を実施することが求められています。

企業に求められる対策の法的義務

2025年6月4日に成立し、同年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法により、

カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する事業主の対応が大きく変わりました。

改正前は、事業主がカスハラに関して雇用管理上の配慮を行うことが「望ましい」とされていましたが、

改正後はカスハラ対策が事業主の「雇用管理上の措置義務」として義務化されました。

具体的には、以下の取り組みが義務として求められます。

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応など)

- 被害を防止するための取組(マニュアル作成や研修の実施など)

この改正法は、公布の日から起算して1年6ヶ月以内の政令で定める日に施行される予定です。

企業は従業員に対して安全配慮義務を負っており、カスハラ対策を怠った場合、この義務違反を問われ、損害賠償責任を負うリスクがあります。さらに、新たに義務化されることで、違反した事業主は報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となる可能性があります。

お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。

まずは気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 0120-117-450

専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。

お気軽にご相談ください。

なぜ今、企業にカスハラ対策マニュアルが必要なのか?

カスハラ対策マニュアルの整備は、もはや単なるリスク管理の一環ではありません。従業員、企業、そして社会全体にとって重要な意味を持っています。

- 従業員の心身の健康と安全を守るため

- 企業のブランドイメージと社会的信用を守るため

- 健全な組織運営と生産性を向上させるため

ここでは、マニュアル作成が企業にもたらす3つの重要なメリットについて解説します。

従業員の心身の健康と安全を守るため

カスハラは、対応した従業員に深刻な精神的ストレスを与え、メンタルヘルス不調や休職、離職につながる大きな要因となります。厚生労働省の調査では、カスハラを経験した労働者のうち46.1%が「仕事に対する意欲が減退した」と回答しており、その影響の深刻さがうかがえます。 マニュアルを整備することで、従業員は一人で抱え込まずに済み、組織的なサポートがあるという安心感の中で働くことができます。

企業のブランドイメージと社会的信用を守るため

カスハラを放置することは、SNSなどでの情報拡散を通じて企業のブランドイメージを大きく損なう可能性があります。逆に、企業が従業員を守る姿勢を明確にすることは、「従業員を大切にする企業」として社会的な評価を高めることにつながります。マニュアルに基づいた毅然かつ適切な対応は、企業の社会的信用を維持・向上させる上で不可欠です。

健全な組織運営と生産性を向上させるため

カスハラ対応には、多くの時間と労力が費やされ、本来の業務が滞る原因となります。これにより、組織全体の生産性が低下する恐れがあります。マニュアルによって対応方針や手順が明確になっていれば、現場での混乱が減り、迅速かつ効率的な対応が可能になります。結果として、従業員は安心して本来の業務に集中でき、組織全体の生産性向上に寄与します。

カスハラ対策マニュアル作成のポイント

カスハラ対策には自社の実情に即したマニュアルの策定が重要になってきます。以下では、カスハラ対策マニュアル作成のポイントを3つの観点から解説していきます。

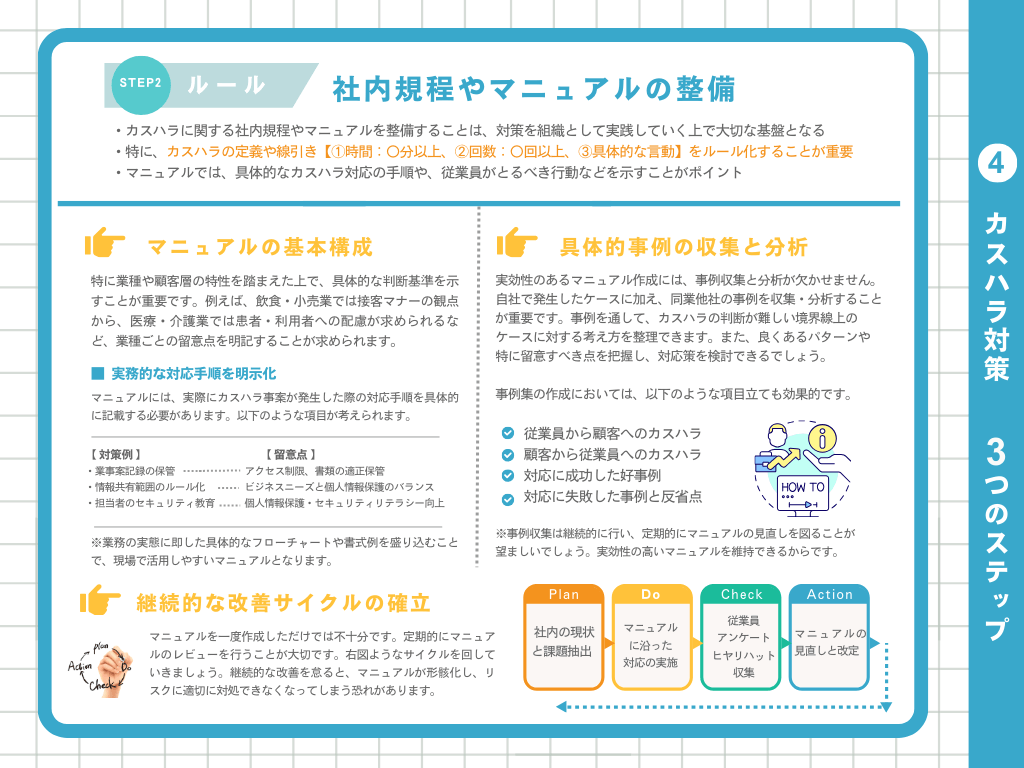

マニュアルの基本構成

はじめに、マニュアル全体の構成について、以下の事項を盛り込むことが重要です。

- 企業方針・基本理念の明示

- 責任体制と改定プロセスの規定

- 判断基準と具体的な対応手順の記載

- 用語解説や関連法規の説明

特に業種や顧客層の特性を踏まえた上で、具体的な判断基準を示すことが重要です。例えば、飲食・小売業では接客マナーの観点から、医療・介護業では患者・利用者への配慮が求められるなど、業種ごとの留意点を明記することが求められます。

実務的な対応手順の明示

マニュアルには、実際にカスハラ事案が発生した際の対応手順を具体的に記載する必要があります。以下のような項目が考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 外部機関も含めた相談先の一覧と連絡方法 |

| 報告体制 | 報告ルート、担当部署、情報共有範囲のルール |

| 事実確認 | 聴取方法、証拠収集、個人情報保護の観点 |

| 対応措置 | 被害者支援、加害者指導、再発防止策 |

業務の実態に即した具体的なフローチャートや書式例を盛り込むことで、現場で活用しやすいマニュアルとなります。また、証拠収集や個人情報保護などの留意点も明記する必要があります。

具体的事例の収集と分析

実効性のあるマニュアル作成には、事例収集と分析が欠かせません。自社で発生したケースに加え、同業他社の事例を収集・分析することが重要です。事例を通して、カスハラの判断が難しい境界線上のケースに対する考え方を整理できます。また、良くあるパターンや特に留意すべき点を把握し、対応策を検討できるでしょう。

事例集の作成においては、以下のような項目立ても効果的でしょう。

- 従業員から顧客へのカスハラ

- 顧客から従業員へのカスハラ

- 対応に成功した好事例

- 対応に失敗した事例と反省点

事例収集は継続的に行い、定期的にマニュアルの見直しを図ることが望ましいでしょう。そうすることで、実効性の高いマニュアルを維持できるからです。

カスハラ対策マニュアル作成の具体的な5ステップ

実用的なカスハラ対策マニュアルを作成するためには、計画的なアプローチが重要です。ここでは、マニュアル作成~見直しまでを5つの具体的なステップに分けて解説します。

この5つの手順に沿って進めることで、網羅的で実効性の高いマニュアルを効率的に作成できます。

- 【ステップ1】:社内での基本方針を明確化する

- 【ステップ2】:マニュアルに盛り込む項目を決定する

- 【ステップ3】:発生時の対応フローを具体的に定める

- 【ステップ4】:全従業員への周知と研修を実施する

- 【ステップ5】:継続的な見直しと改善

【ステップ1】:社内での基本方針を明確化する

最初に、経営トップがカスハラに対して「組織として従業員を守る」という明確な方針を打ち出すことが重要です。この基本方針は、マニュアル全体の土台となります。「お客様は神様である」といった古い価値観にとらわれず、従業員の尊厳と安全を最優先する姿勢を社内外に示すことが、すべての対策の出発点となります。

【ステップ2】:マニュアルに盛り込む項目を決定する

次に、基本方針に基づき、マニュアルに具体的に盛り込むべき項目を洗い出します。「どのような行為をカスハラと定義するか」「どのような対応体制を構築するか」「発生時に誰がどのように動くか」など、具体的な内容を決定します。詳細は後述の「マニュアルに盛り込むべき必須項目一覧」で解説します。

【ステップ3】:発生時の対応フローを具体的に定める

カスハラが実際に発生した際の対応フローを、時系列や担当者別に具体的に定めます。「現場担当者の初期対応」「管理者への報告(エスカレーション)基準」「本社や専門部署の役割分担」「警察や弁護士との連携手順」などを明確にすることで、いざという時に従業員が迷わず行動できるようになります。

【ステップ4】:全従業員への周知と研修を実施する

マニュアルは作成して終わりではありません。全従業員にその内容を周知し、理解を深めてもらうことが不可欠です。定期的な研修を実施し、マニュアルの内容を学ぶだけでなく、ロールプレイングなどを通じて実践的な対応スキルを身につける機会を設けることが、マニュアルの実効性を高める上で極めて重要です。

【ステップ5】:継続的な見直しと改善

マニュアルを一度作成しただけでは不十分です。定期的にマニュアルのレビューを行うことが大切です。

以下のようなサイクルを回していきましょう。

- Plan – 社内の現状把握と課題抽出

- Do – マニュアルに沿った対応の実施

- Check – 従業員アンケートやヒヤリハットの収集

- Act – マニュアルの見直しと改定

加えて、以下の点にも留意しましょう。

- 最新の法令情報や業界動向の反映

- 従業員の意見収集とマニュアル改善

- 事例の収集と対応の振返り

- 定期的な効果測定とPDCAのチェック

継続的な改善を怠ると、マニュアルが形骸化し、リスクに適切に対処できなくなってしまう恐れがあります。

【無料】資料ダウンロード

カスハラ防止対策マニュアル

従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、

マニュアルに盛り込むべき必須項目

効果的なカスハラ対策マニュアルには、必ず含めるべきいくつかの重要な項目があります。これらの項目を網羅することで、従業員が参照しやすく、かつ実用的なマニュアルとなります。厚生労働省のマニュアルを参考に、5つの必須項目を解説します。

- 事業主の基本方針の明記

- カスハラの具体的な内容の定義

- 相談および対応体制の整備

- 被害を受けた従業員への配慮措置

- 再発防止に向けた取り組み

事業主の基本方針の明記

マニュアルの冒頭で、カスハラに対する企業の基本方針・基本姿勢を明確に宣言します。例えば、「当社は、従業員の人格と尊厳を守り、いかなるハラスメントも許しません」「お客様からの理不尽な要求に対しては、組織として毅然と対応します」といった内容を記載します。これにより、マニュアル全体の一貫性が保たれます。

カスハラの具体的な内容の定義

自社において「どのような行為がカスハラにあたるか」を具体的に定義し、例示します。これには、暴言、威圧的な言動、長時間の拘束、SNSでの誹謗中傷などが含まれます。具体的な類型を以下の表に示します。

| カスハラの類型 | 具体的な言動の例 |

|---|---|

| 攻撃的な言動 | 大声を出す、暴言を吐く、物を叩く・投げる、脅迫する |

| 過剰または不当な要求 | 金品の要求、土下座の強要、自社のルールで対応できないサービスの要求 |

| 時間的拘束 | 長時間にわたる電話や居座り、繰り返し同じ内容のクレームを入れる |

| 従業員個人への攻撃 | 従業員の個人情報を聞き出す、SNSで誹謗中傷する、つきまとう |

相談および対応体制の整備

従業員がカスハラ被害に遭った際に、誰に、どのように相談すればよいかを明記します。相談窓口の設置、担当者の明示、プライバシー保護の徹底などを記載し、従業員が安心して相談できる体制を整えることが重要です。また、相談を受けた後の対応部署や責任者も明確にしておきます。

被害を受けた従業員への配慮措置

カスハラ被害を受けた従業員の心身のケアに関する方針を定めます。具体的には、配置転換の検討、特別休暇の付与、産業医やカウンセラーによるメンタルヘルスケアの提供、必要に応じた法的支援などが挙げられます。被害者を孤立させず、会社として手厚くサポートする姿勢を示すことが大切です。

再発防止に向けた取り組み

発生した事案を分析し、再発防止策を講じるプロセスを定めます。対応事例を社内で共有し、マニュアルや研修内容を定期的に見直す仕組みを構築することが含まれます。これにより、組織としての対応能力を継続的に向上させることができます。

カスハラ発生時における具体的な対応フロー

カスハラが発生した際に、現場がパニックに陥らず、冷静かつ迅速に対応できるかどうかは、企業の危機管理能力を示す上で重要です。明確な対応フローを事前に定めておくことで、従業員は自信を持って行動できます。

初期対応

初期対応は、その後の事態の展開を大きく左右します。現場の担当者は、まず顧客の主張を冷静に傾聴し、事実確認に努めます。この際、安易な謝罪や約束は避け、あくまでも丁寧な態度で対応することが求められます。一人で対応せず、必ず他の従業員や上司に助けを求め、複数名で対応することを原則とします。

管理職や本社へ報告するエスカレーション

現場担当者だけでは対応が困難な場合や、一定の基準(例:30分以上の拘束、暴力や脅迫的な言動など)を超えた場合には、速やかに管理職や本社の専門部署へ報告する「エスカレーションルール」を定めます。誰が、どのタイミングで、誰に、どのような情報を報告するのかを具体的に決めておくことで、組織的な対応へスムーズに移行できます。

警察や弁護士など外部機関との連携

従業員の身体に危険が及ぶ場合や、犯罪行為(暴行、脅迫、威力業務妨害など)に該当する悪質なケースでは、躊躇なく警察に通報する方針を明確にします。また、損害賠償請求など法的な対応が必要になる場合に備え、平時から顧問弁護士などの専門家と連携できる体制を整えておくことも重要です。

企業が取り組むべきカスハラへの事前対策

カスハラは、発生後の対応だけでなく、未然に防ぐための「予防」も同様に重要です。日頃から対策を講じておくことで、カスハラの発生リスクを低減し、従業員が働きやすい環境を構築することができます。

従業員の対応スキルを向上させる研修の実施

カスハラ対応に関する研修を定期的に実施します。マニュアルの内容を学ぶ座学に加えて、様々なケースを想定したロールプレイングを取り入れることで、従業員は実践的な対応スキルを身につけることができます。特に、クレームをエスカレーションさせることなく初期段階で冷静に対応する「ディエスカーレーション」の技術は有効です。

従業員が安心して相談できる窓口の設置

従業員がカスハラ被害やその懸念を一人で抱え込まずに済むよう、気軽に相談できる窓口を設置します。人事部やコンプライアンス部門などが担当する社内窓口のほか、外部の専門機関に委託するEAP(従業員支援プログラム)などを活用することも有効です。相談者のプライバシーが厳守されることを明確に伝え、利用しやすい環境を整えましょう。

顧客への啓発ポスターの掲示

店舗の入り口やウェブサイトなどに、カスハラに対する企業の方針を示すポスターや文章を掲示することも予防策の一つです。例えば、「従業員に対する暴言や威圧的な行為など、当社の従業員の人格を否定する言動があった場合には、対応をお断りさせていただく場合がございます」といった内容を明示することで、悪質な要求を抑制する効果が期待できます。

【関連記事】職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと

お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。

まずは気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 0120-117-450

専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。

お気軽にご相談ください。

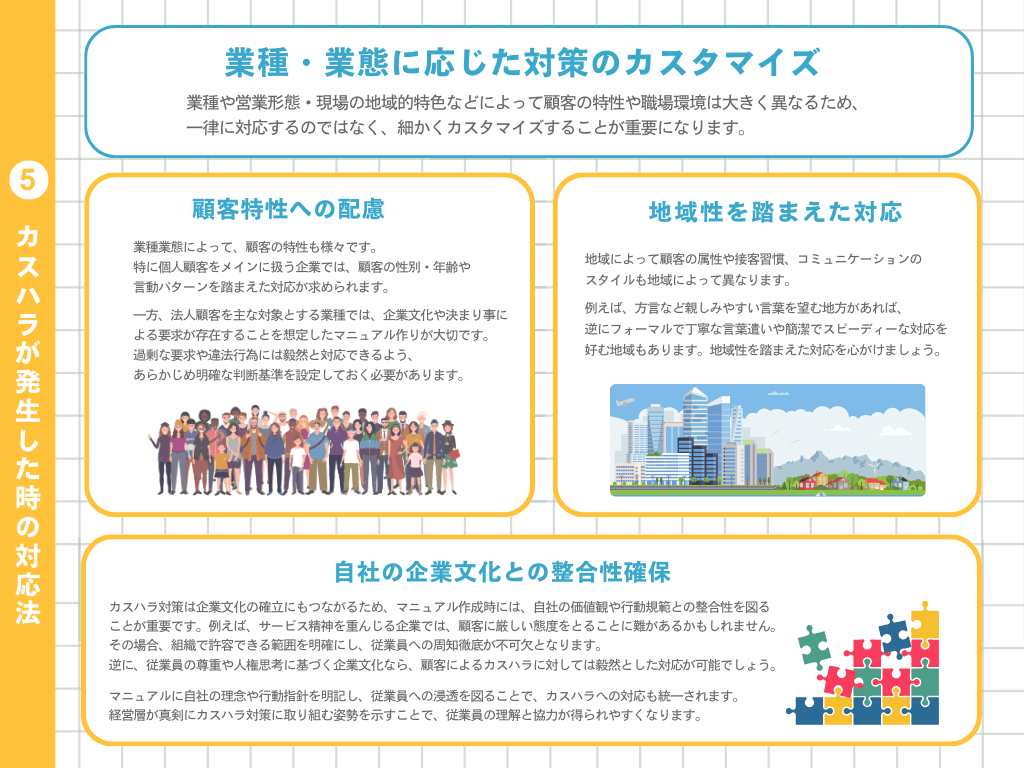

業種・業態に応じた対策のカスタマイズ

業種や営業形態・現場の地域的特色などによって顧客の特性や職場環境は大きく異なるため、カスハラ対策マニュアルを一律に適用するのではなく、細かくカスタマイズすることが重要になります。

顧客特性への配慮

サービス業の対面案内やフロントサービスのように、顧客との対面が多い業務では、顧客からのカスハラも想定しなければなりません。特に個人顧客をメインに扱う企業では、顧客の性別・年齢や言動パターンを踏まえた対応が求められます。

一方、法人顧客を主な対象とする業種では、企業文化や決まり事による要求が存在することを想定したマニュアル作りが大切です。過剰な要求や違法行為には毅然と対応できるよう、あらかじめ明確な判断基準を設定しておく必要があります。

地域性を踏まえた対応

全国展開する企業では、地域によって顧客の属性や接客習慣が異なることを踏まえるべきです。例えば、伝統的な言葉づかいや丁寧語の使用を望む地方都市があれば、逆に簡潔でスピーディーな対応を好む地域もあるでしょう。

カスハラを巡る判断も地域によって異なることがあるため、様々な事例を盛り込んだ上で、判断の目安を示すことが求められます。また、言語や方言の違いから生じる誤解を避ける工夫も忘れてはなりません。

自社の企業文化との整合性確保

カスハラ対策は企業文化の確立にもつながるため、マニュアル作成時には、自社の価値観や行動規範との整合性を図ることが重要です。例えば、サービス精神を重んじる企業では、顧客に厳しい態度をとることに難があるかもしれません。その場合、組織で許容できる範囲を明確にし、従業員への周知徹底が不可欠となります。

逆に、従業員の尊重や人権思考に基づく企業文化なら、顧客によるカスハラに対しては毅然とした対応が可能でしょう。マニュアルに自社の理念や行動指針を明記し、従業員への浸透を図ることで、カスハラへの対応も統一されます。

また、トップダウンでの方針徹底も企業文化との整合性を高めるポイントとなります。経営層が真剣にカスハラ対策に取り組む姿勢を示すことで、従業員の理解と協力が得られやすくなります。

まとめ

カスタマーハラスメント対策は、法律上の義務化により今やすべての企業が避けて通れないテーマとなりました。相談窓口の設置や対応マニュアルの作成といった体制整備は重要ですが、マニュアルを整備するだけでは現場で機能しないケースも多いのが実情です。

実際にお客様対応にあたる従業員や管理職が「どの行為がカスハラに該当するのか」「正当なクレームと線引きをどう考えるのか」「被害者・加害者双方への適切な初動対応は何か」を理解し、行動に移せることが不可欠であり、体系的な知識とシミュレーションを通じた実践力を養う研修が欠かせません。

研修を導入することで、以下のような効果が期待できます。

- 現場従業員が安心して顧客対応できるようになり、離職リスクを減らせる

- 管理職が部下を守るための適切な判断・対応を取れるようになる

- 組織全体で「カスハラを許さない」という共通認識を持ち、職場環境改善につながる

- マニュアル運用を定着させ、形骸化を防げる

今後は、制度整備と並行して「従業員一人ひとりの理解と行動変容」を実現することが、企業のリスクマネジメントに直結します。

マニュアルの内製にとどまらず、外部の専門研修サービスを活用することで、実効性のあるカスハラ対策を進めていきましょう。

カスハラ対策のことなら、ガイアシステムにお任せください。

ガイアシステムでは、さまざまなハラスメント防止研修を実施しています。

貴社の特性やカルチャーに合わせた特別なカリキュラムで、効果の高い研修を実施しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ハラスメント研修カリキュラム

従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!

カスタマーハラスメント研修|対応力強化

従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。

本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。

ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!

ハラスメント研修 |パワハラ防止対策

セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。

「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。

心のメンテナンス手法を習得

メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには

メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編

・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編

上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。

ハラスメントコラム一覧

-

良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説

-

看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説

-

医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介

-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説

-

若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは

-

病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説

-

ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点

-

建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説

-

企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説

-

不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策

-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説

-

企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説

-

職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと

-

【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?

-

【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?

-

教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?

-

モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説

-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み

-

ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介

-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?

-

ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント

-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ

-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性

-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!