【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?

「職場のハラスメント対策、具体的に何をすればいいかお悩みではありませんか?」

職場で実際に起きたハラスメントの事例をもとに、なぜそれが問題になったのか、そして未然に防ぐための対策について解説します。

効果的なハラスメント対策を検討されている人事担当者や管理職の方はもちろん、職場環境の改善を目指す方の一助となれば幸いです。

▼この記事でわかること

-ハラスメントが発生する原因

- よくあるハラスメント事例と対策

- 再発防止に効果的な方法

ハラスメントが発生してしまう主な原因

ハラスメントが職場で起こってしまう背景には、いくつかの共通した要因があります。ここでは、特に多くの職場で見られる5つの原因を紹介します。

無意識な加害行動

加害者に「悪意がない」ケースが非常に多いのがハラスメントの難しさです。

本人は「冗談のつもり」「軽く注意しただけ」と思っていても、受け手が精神的に傷つき、不快に感じれば、それは立派なハラスメント行為になります。

特に、上司や年長者など力関係に差がある場面では、言動の影響力が大きくなり、意図しない形で相手を追い詰めることがあります。

曖昧な価値観による判断

「これはセーフ」「これはアウト」といった感覚が人によって違いすぎることが問題です。

「昔はこれくらい普通だった」「親しみのつもりで言った」というような、個人的な価値観に頼った判断がトラブルを招きます。

曖昧な感覚のまま対応すると、相手にとっては深刻な被害になることがあるため、組織全体で“共通認識”を持つ必要があります。

職場ルールや相談体制が機能していない

相談窓口を設けていても、実際には使われていない職場が少なくありません。

・「相談してもどうせ動いてくれない」

・「相談したことで職場に居づらくなるのでは?」

といった不信感や恐れがあると、被害者が声をあげることができません。

制度があるだけで満足せず、「実際に相談しやすい環境になっているか」を見直す必要があります。

管理職の知識・対応力不足

部下を指導する立場にある管理職こそ、ハラスメント防止における“キーパーソン”です。

しかし実際には、「どこまでが指導で、どこからがパワハラか分からない」と戸惑う管理職も多くいます。

部下の変化に気づく観察力や、適切な指導スキルを持たなければ、良かれと思った行為が逆効果になることも。

管理職向けの研修やガイドライン整備が不可欠です。

教育の機会不足

社員一人ひとりが、ハラスメントの基礎知識や境界線を学ぶ機会が少ないのが現実です。

「知らなかった」「教えてもらっていない」では済まされない時代ですが、教育を受ける機会がない職場も少なくありません。

「指導のつもり」「冗談のつもり」「個人の相性の問題」など、曖昧な価値観に頼って対応した結果…ハラスメント行為をしていた。という事例も少なくありません。

定期的な研修や情報共有が、「知らずに加害者になってしまう」リスクを減らす第一歩です。

お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。

まずは気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 0120-117-450

専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。

お気軽にご相談ください。

職場のハラスメント事例と対策

ここからは、7つの代表的なハラスメントの具体例と対策を紹介します。

再発防止や予防策の構築にお役立てください。

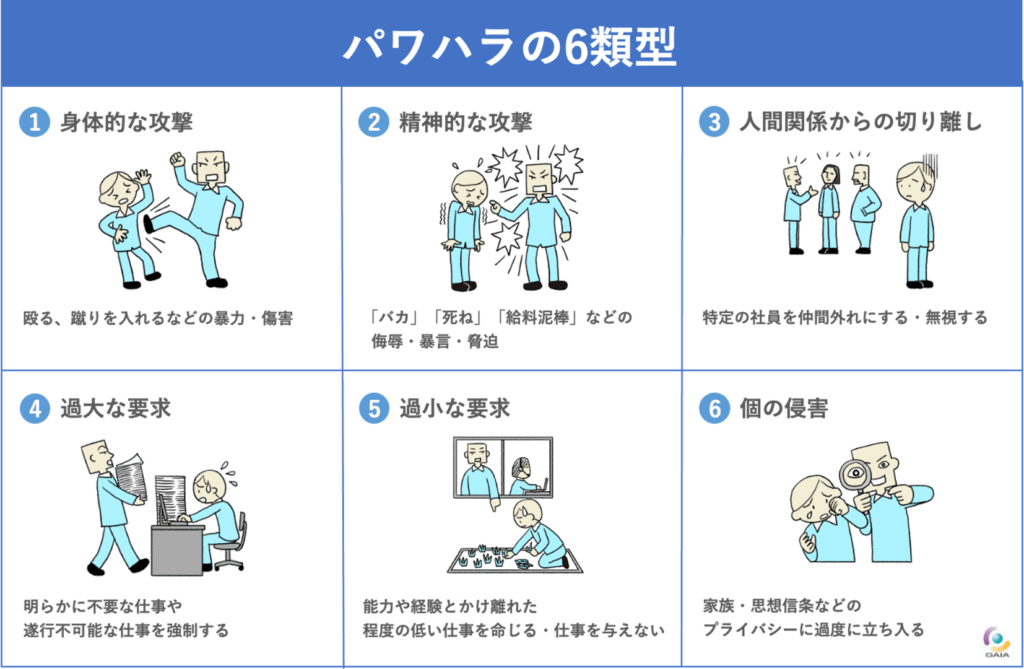

パワーハラスメント(指導の逸脱)

上司の大声での叱責と人格否定

ある営業課長が部下の業績不振を理由に、朝礼など社員の前で繰り返し「お前は向いてない」「バカか」などと大声で叱責。部下はうつ状態になり、労災が認定されました。会社の対応が報道され、社会的信頼にも影響が出ました。

問題点

上司本人は「指導」と認識していたが、内容や頻度・場面を踏まえると精神的圧迫に該当。

指導とハラスメントの境界線を理解していなかったことが原因。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 管理職向け「ハラスメントと適切な指導の違い」研修

・パワハラ6類型の具体例

・ロールプレイでの叱責シーン演習

・アンガーマネジメント、コーチングの導入

セクシュアルハラスメント(性的言動)

悪気のない軽口がセクハラに

「今日は雰囲気違うね」「その服、ちょっとセクシー」など、本人にとっては軽い冗談のつもりでも、部下からの苦情が相談窓口に。上司は厳重注意と異動処分を受けた。

問題点

セクハラは「言った側の意図」ではなく「受けた側の受け止め方」で判断される。価値観のずれによる無自覚な加害行動が発生源に。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 全社員向け「セクハラの誤解と防止」研修

・性別問わず起こる事例

・アンコンシャス・バイアスを理解する

・ハラスメントを引き起こす『つもり』の危険性を体感

モラルハラスメント(精神的排除)

リモート環境での“デジタル無視”

在宅勤務中、ある社員が定例会議から外され、情報共有も意図的に省かれた。

チャットへの呼びかけも無視され、精神的に追い詰められ退職。法的措置を検討中。

問題点

リモート環境でも「無視」や「情報遮断」はモラハラに該当する。

見えにくいため発見が遅れやすく、孤立感からメンタル不調に発展しやすい。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 管理職・一般向け「ハラスメントとオンラインマナー」研修

・リモート時代に求められる配慮

・非言語的ハラスメントの理解

・“関係性”の可視化ワークで風通し改善へ

マタニティ・パタニティハラスメント(妊娠・育児への不利益)

産休取得で降格を示唆

妊娠を報告した女性社員に対し上司が「重要プロジェクトからは外す」「元のポジションは難しいかも」と発言。社員は産休取得をためらい、不安が高まった。

問題点

妊娠・出産・育休取得による不利益な扱いは違法。

制度への理解不足が招いたマタハラ行為で、企業の法令遵守姿勢も問われる。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 管理職・人事向け「育児・介護と働き方配慮」研修

・育児介護休業法の要点

・制度利用者への声かけ・配慮演習

・キャリア継続支援の重要性を理解する

アカデミックハラスメント(知識・地位の濫用)

専門知識を盾にした威圧的指導

研究開発職の上司が部下に対し「こんな基本も分からないのか」「君には無理」と繰り返し知識面での否定。

技術指導という名目で、精神的圧力をかけていた。

問題点

専門性の高さを背景にした一方的な否定はアカデミックハラスメントの典型例。

知識の優劣を用いた支配構造は職場全体の萎縮につながる。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 専門職向け「指導と支援のコミュニケーション」研修

・知識を“伝える”技術と心構え

・部下の成長を促すフィードバックの実践

・上下関係を越えた信頼形成ワーク

アウトサイダーハラスメント(取引先・顧客からの被害)

顧客からの執拗な言動に苦しむ受付担当者

受付の女性社員が、来訪者から私的な連絡先を何度も聞かれたり、執拗な誘いを受け続けた。

会社に相談したが「うまくやって」と言われ対応がなされなかった。

問題点

取引先・顧客からのハラスメントも企業の責任下。

従業員を守る体制が構築されていなければ、組織の信頼と安全性が失われる。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 顧客対応職向け「外部からのハラスメント対応」研修

・断り方のスクリプト演習

・被害を上司に伝えるフロー整備

・組織として守る姿勢を内外に示す

SOGIハラスメント(性的指向・性自認への差別)

LGBTQ当事者に限らず、性的指向・性自認に関する偏見やステレオタイプによる言動は、SOGIハラスメントに該当。無意識の決めつけが個人の尊厳を傷つける。

事前対策・解決策(研修のご紹介)

▶ 全社員向け「SOGIハラスメントと多様性理解」研修

・SOGIとは何か?から学ぶ

・当事者の声を基にしたケースワーク

・“悪気のないひと言”を見直す対話型学習

SNSハラスメント(プライベート侵害・ネット上のトラブル)

上司が社員のSNSを監視・私的投稿を注意

ある上司が部下のX(旧Twitter)やInstagram投稿を日常的にチェックし、「そんな遊んでて大丈夫?」「会社の人間としてどうかと思う」と口頭で注意。

部下は監視されているような気持ちになり、精神的に不調をきたした。

問題点

業務外の私的領域にまで踏み込む行為は、プライバシーの侵害や不適切な干渉となる。

SNSの私的利用は原則自由であり、会社としての指導範囲を逸脱する場合がある。

対策(研修案内)

▶ SNSとハラスメントリスク研修

・SNSとプライバシーの線引き

・社外への発信ルール(ソーシャルメディアポリシー)

・個人の尊重と企業の関与バランス

ジェンダーハラスメント(性別役割の押し付け)

「女性なんだからお茶出して」発言が問題に

来客対応の際、上司が女性社員に「○○さん、お茶お願いね」と当然のように指示。

他の男性社員には頼まないため、女性社員は「性別で雑務が振られている」と感じ、不満を相談窓口に訴えた。

問題点

「女だから」「男だから」という固定的な性別役割の押し付けは、ジェンダーハラスメントにあたる。

無意識の差別(アンコンシャス・バイアス)が根にある。

対策(研修案内)

▶ ジェンダー平等のための職場づくり研修

・男女役割意識を問い直すワーク

・バイアス気づき診断テスト

・職場における“当たり前”の再定義

シルバーハラスメント(年齢差別・高齢者への偏見)

ベテラン社員に「もう新しいことは無理でしょ」発言

新しい業務システム導入時、若手社員がベテラン社員に対して「これは若い人向けの仕事だから」「もう教えても意味ないでしょ」と発言。

本人に悪気はなかったが、対象者は強い屈辱感を覚え、配置転換を希望した。

問題点

年齢を理由に業務機会や成長のチャンスを制限するのは不当な差別。定年延長や高齢者雇用の推進が進む中、年齢に対する偏見は大きな課題に。

対策(研修案内)

▶ 多世代共創のためのコミュニケーション研修

・年齢に関するバイアスの理解

・世代間ギャップを乗り越える対話の実践

・経験と若さを活かす組織づくり

ご紹介した事例のハラスメント一覧

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| ① パワハラ | 職務上の優位を利用した精神的・身体的攻撃など |

| ② セクハラ | 性的言動による不快感の強要 |

| ③ モラハラ | 無視・仲間外しなどの精神的いじめ |

| ④ マタ・パタハラ | 妊娠・出産・育児への不利益 |

| ⑤ アカハラ | 知識・地位を使った威圧 |

| ⑥ カスハラ | 顧客・取引先からの執拗な要求 |

| ⑦ SOGIハラ | 性的指向・性自認への差別 |

| ⑧ SNSハラ | ネット上での私生活監視・拡散など |

| ⑨ ジェンダーハラ | 性別役割の押しつけ・思い込みによる言動 |

| ⑩ シルバーハラ | 高齢者への偏見・排除 |

ハラスメントを未然に防ぐために ― 企業ができる5つの対策

ハラスメントの防止には、特定の人だけが取り組むのではなく、会社全体で仕組みとして整えていくことが大切です。ハラスメントは、「ルール」「相談体制」「教育」「職場風土」「対応力」の5つをしっかり整えることで、未然に防ぐことができます。 今のうちにできる対策を、少しずつでも進めていきましょう。

明確なルールをつくり、全員に伝える

ハラスメントを防ぐには、「これはハラスメントにあたる」「これをしたら処分される」といった明確なルールが必要です。

就業規則や社内ルールにきちんと書いて、全社員にわかりやすく伝えましょう。

※内容は定期的に見直すことも大切です。

相談しやすい窓口を整える

「何かあったらすぐ相談できる場所がある」ことが、安心につながります。

社内だけでなく、外部の専門機関と連携した複数の相談窓口を設けましょう。

また、相談を受ける担当者の守秘義務・傾聴力・対応力も大事なポイントです。

もしものときの初動対応を明確に

万が一、ハラスメントの訴えがあったときに、すぐに・正しく対応できるかが重要です。

・どう調査するか

・誰が対応するのか

・その間の関係者のケアをどうするか

事前に決めておくことで、トラブルを最小限におさえることができます。

風通しの良い職場づくり

ハラスメントが起きにくい職場には共通点があります。

それは、「日ごろから話しやすい雰囲気」があること。

何か困ったことがあったとき、遠慮せずに話せる職場環境をつくることで、トラブルの芽を早めに見つけることができます。

心理的安全性が高い職場は、ハラスメント対策だけでなく、社員のやる気や定着率の向上にもつながります。

定期的なハラスメント研修を行う

正しい知識と判断力を身につけるには、研修が効果的です。

特に、管理職には「指導」と「パワハラ」の違いを理解してもらう必要があります。

【研修のポイント】

弊社の研修では、ただ聞くだけではなく、ロールプレイやディスカッションを通じて、実践的に学ぶことができます。「これはOK?NG?」のようなリアルな場面で判断力を養えるので、すぐに職場で活かせます。

組織全体で「ハラスメントに対して敏感である」空気をつくることが、最大の予防策です。

必要に応じて、外部の専門家による研修やサポートもご活用ください。

【注目】研修で職場のハラスメントを対策

ハラスメント防止にもっとも有効なのが「教育・研修」です。

ハラスメント防止対策研修

セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。

「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。

ハラスメント研修|指導とハラスメントの違い

ハラスメントに対する正しい認識を持ち、未然に防止することと、職場環境を改善することを目的にした研修です。

ハラスメントに該当する具体的な行為を事例として紹介することで、指導とハラスメントの違いについて的確な理解をします。

パワハラ研修 |パワハラ防止法対応

企業で働くすべての人を対象に、パワハラに対しての正しい認識を持ってもらうための研修です。

パワハラ行為を明確にし「やってはいけない」パワハラのボーダーラインを知識として身に付けると共に、部下と信頼関係を築き、風通しの良い職場づくりを目指します。

職場のハラスメント事例から考える、健全な職場とは?

ハラスメント事例を振り返ると、その多くに共通しているのは、「無自覚な言動」「曖昧な価値観」「組織としての対応力不足」です。加害の意図がなくても、受け手が不快と感じれば、それはハラスメントになりうる――この基本認識が、職場のすべての人に浸透している状態が、健全な職場の第一歩です。

また、相談窓口やルールを設けるだけでは、実際の防止や対応にはつながりません。大切なのは、全員が“自分ごと”として、正しく理解し、行動できる組織文化を育てていくことです。

健全な職場とは、「誰もが安心して働ける」だけでなく、「誰かの無意識な行動が、誰かを傷つける可能性がある」という前提に立ち、日々のコミュニケーションを見直せる組織です。そうした職場では、エンゲージメントや生産性も自然と高まっていきます。

ハラスメント対策は、制度だけでも、個人の意識だけでも不十分。

だからこそ、「組織ぐるみで学び、対話する」ための研修が有効です。

貴社の状況にあわせた「ハラスメント防止研修」、導入してみませんか?

私たちは、具体的な事例や実践型のワークを通じて、社員一人ひとりが「正しい知識」と「自分の言動を見直す視点」を身につけられる研修をご提供しています。

また、貴社の組織文化や現状に合わせたオリジナル研修をカスタマイズすることも可能です。研修を活用し、ハラスメントのない、より良い職場環境を共に目指しませんか?貴社のハラスメント対策について、ぜひ一度ご相談ください。

お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。

まずは気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 0120-117-450

専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。

お気軽にご相談ください。

ハラスメント研修カリキュラム

従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!

カスタマーハラスメント研修|対応力強化

従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。

本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。

ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!

ハラスメント研修 |パワハラ防止対策

セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。

「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。

心のメンテナンス手法を習得

メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには

メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編

・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編

上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。

ハラスメントコラム一覧

-

良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説

-

看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説

-

医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介

-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説

-

若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは

-

病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説

-

ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点

-

建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説

-

企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説

-

不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策

-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説

-

企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説

-

職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと

-

【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?

-

【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?

-

教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?

-

モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説

-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み

-

ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介

-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?

-

ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント

-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ

-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性

-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!