トリプルシンキングとは?!ロジカル・クリティカル・ラテラルシンキング

日々の業務をこなす中で、求められるスキルは日々多様化しています。考える力や思考法に関するフレームワークが数多くある中で、「ロジカル」「クリティカル」「ラテラル」の3つを総称したものを「トリプルシンキング」と呼びます。この3つの思考法を身につけて活用し、ビジネスパーソンとして一段階も二段階もスキルアップしてみませんか?

・トリプルシンキングを詳しく知りたい方

・3つの思考法を組み合わせてビジネスシーンで活用したい方

・「トリプルシンキング研修」について知りたい方に向けた記事です。

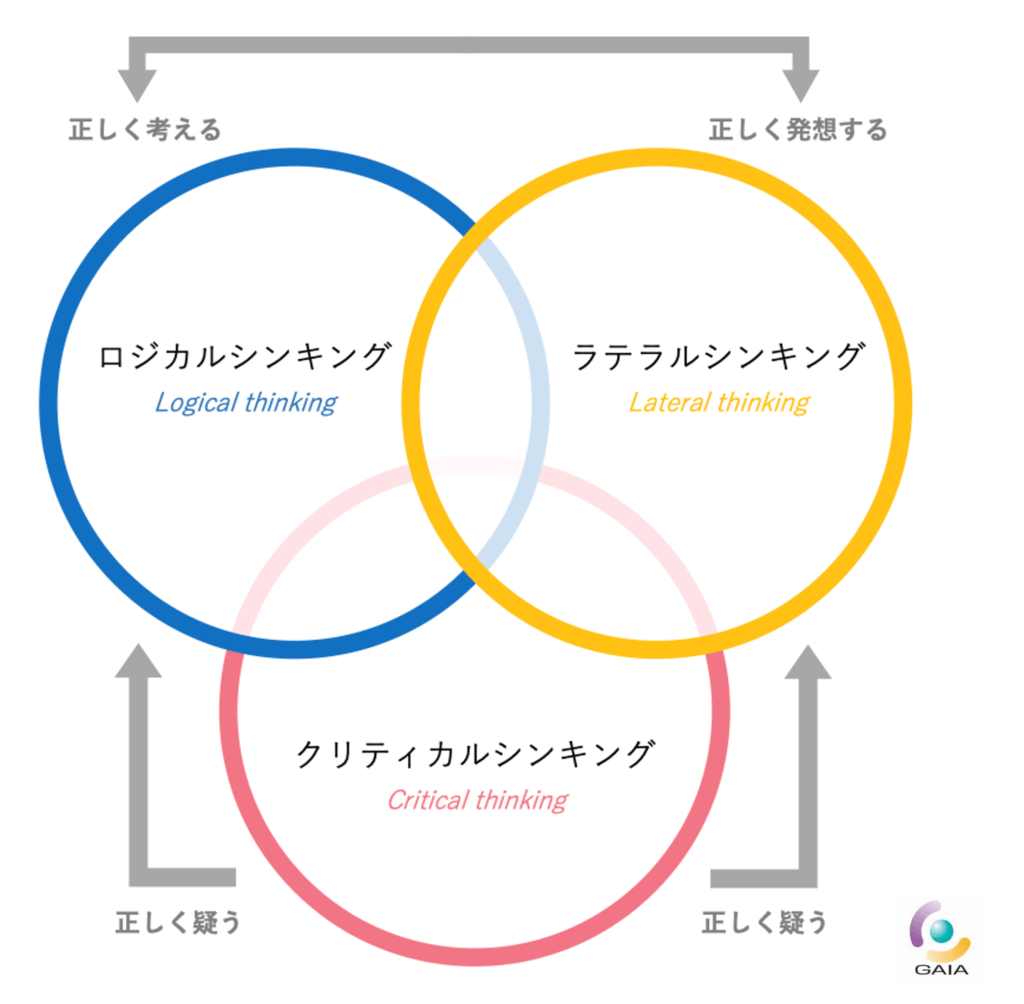

トリプルシンキングとは

トリプルシンキングとは、「ロジカルシンキング」「クリティカルシンキング」「ラテラルシンキング」という3つの思考法を組み合わせて活用する思考法のこと。

それぞれを個別で活用するよりも組み合わせることで、より効果を発揮し、物事に対する思考を深めることができます。

トリプルシンキングを構成する3つの思考法

- ロジカルシンキング(論理的思考)

情報を的確に整理し、筋道立てて考える能力 - クリティカルシンキング(批判的思考)

物事の本質を見極め、既存の考えや常識に捉われずに多角的に分析する能力 - ラテラルシンキング(水平思考)

既成概念にとらわれず、様々な視点から自由なアイデアを生み出す能力

「ロジカルシンキング」をメインとして「クリティカルシンキング」と「ラテラルシンキング」をそれぞれ組み合わせることによってより精度の高いアイディアを出すことができるようになり、相手に自分達の意見を伝える際にも役立ちます。

トリプルシンキングを活用するためには、まずはそれぞれの思考スキルを深く身につけておく必要があり、テーマごとに、3つの思考法を組み合わせることで効果はより大きくなります。

【無料】資料ダウンロード

トリプルシンキング徹底解説

ロジカル・クリティカル・ラテラル

3つのビジネス思考について

トリプルシンキング思考の手順

トリプルシンキングを活用して、「営業商談率が10%低下している」という課題解決に取り組む手順と方法を説明します。ロジカルシンキングで原因を特定し、クリティカルシンキングで検証、ラテラルシンキングで斬新な方法を探索することで、根本的な解決を図ることが可能です。

このプロセスを通じて、営業商談率低下の根本原因を特定し、効果的かつ革新的な解決策を導き出すことができます。

ロジカルシンキング(論理的思考)

問題の定義: 営業商談率が10%落ちた原因を特定するために論理的に分析します。

営業部門全体のパフォーマンスに関わる重要な指標であるため、低下の背景を明確にする必要があります。

情報収集

- データ分析⇒過去6~12か月の商談率データを収集し、低下がいつから始まったかを確認。

- 営業活動の記録⇒営業プロセスの内容、商談数、訪問頻度、リードソースの分析。

- 顧客フィードバック⇒失注理由や商談満足度について直接ヒアリング。

- 市場動向⇒業界の競争環境や顧客ニーズの変化を調査。

構造化

収集した情報を整理し、可能性のある原因を洗い出します

- 競争力の低下⇒商品やサービスが競合他社と比べて魅力がない。

- 営業スキル不足⇒営業担当者が顧客ニーズを十分に理解できていない。

- 顧客ニーズの変化⇒従来の提案内容が時代遅れになっている。

- 外部要因⇒景気動向や業界特有の季節変動。

最も可能性の高い原因について仮説を立ててみる。

仮説例: 「新規競合の参入により価格競争が激化し、当社の魅力が薄れた可能性が高い。」

クリティカルシンキング(批判的思考)

次に、ロジカルシンキングで得られた結果を批判的に検証します。

前提の検証

- 「商談率が10%低下すること」が本質的に重大な問題なのを検討。

- 例えば、他の重要指標(売上高、契約単価)も低下しているのか確認。

- 季節的な変動や一時的な外部要因を排除するために、異なる時期や地域でのデータを比較。

- 商談率以外の指標(売上高、顧客満足度など)も確認

多角的分析

- 営業部門以外の視点(マーケティング、製品開発など)から問題を捉え直す

- 顧客の立場から商談プロセスを見直す

論理の確認

- 仮説に飛躍がないか確認

- データの信頼性を検証

客観的評価

- 社内の成功事例と比較

- 業界標準と自社の状況を比較

ラテラルシンキング(水平思考)

最後に、既存の枠組みにとらわれない創造的な発想を行います。

発想の転換

- 「商談率を上げる」以外の方法で売上を増やせないかを模索する

- オンライン商談やAIを活用した新しい営業手法の検討

例)サブスクリプションモデルの導入、既存顧客のリテンション強化。

アイデア創出

- ブレインストーミングで斬新なアイデアを出す

- 他業界の成功事例からヒントを得る

組み合わせ

- 既存の営業手法と新しいテクノロジーの融合

- 異なる部門(例:カスタマーサポートと営業)の協業

実現可能性の検討

- 提案されたアイデアのコストと効果を検討

- 短期的・長期的な影響を評価

3つの思考法の基本

まずは、トリプルシンキングを構成している思考法である「ロジカルシンキング」「クリティカルシンキング」「ラテラルシンキング」について簡単に解説します。

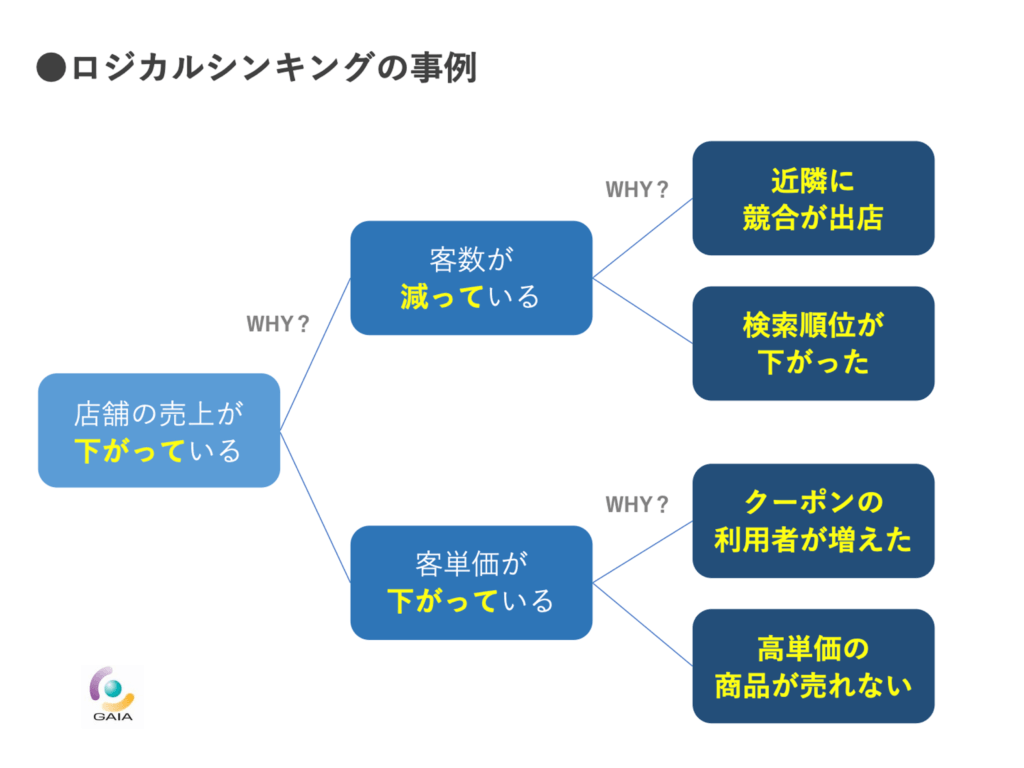

ロジカルシンキングとは?

ロジカルシンキングは、一番耳にする思考法の名前かもしれません。簡単にいうと「論理的思考法」のことであり、考え方に筋道を通して、自分(チームなど)の主張と根拠を論理的に説明するスキルです。

ロジカルシンキングには「タテの理論」と「ヨコの理論」があります。

タテは結論を頂点として、「なぜ」「どうして」と深掘りして根拠を考えていく思考法です。それに対してヨコの理論は、頂点である結論に対していくつかの根拠を示すことを言います。

タテとヨコをうまく活用することで、“モレなくダブりなく”課題を分析し、解決に導くことができるようになります。

ロジカルシンキングの事例 ロジックツリー

論理的に問題発見・解決ができるスキルを習得するための研修です。論理的とは何か、ロジカルシンキングはなぜ必要かの理解し、論理的に考え・伝えるための考え方の型を複数学びます。(論理的な展開方法、問題解決のための問いを分割する方法、説得力のある主張のために理由を深める方法など)

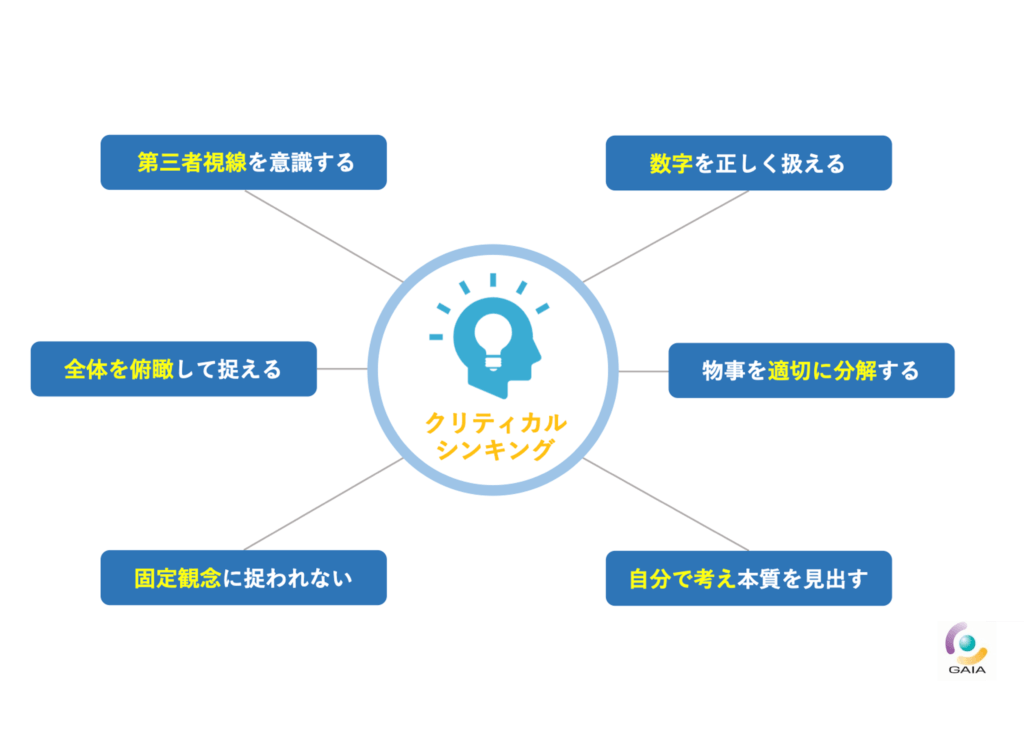

クリティカルシンキングとは

クリティカルシンキングは、「批判的思考」と訳されます。

クリティカルシンキングでは、「常識」「因果関係」「課題設定」などに対して「本当にそうなのか」「それは間違っていないか」という疑問を持つことから始めます。

ただ、批判的というと攻撃的な、マイナスなイメージを持ちがちですがそうではありません。様々な物事や情報に対して「疑問を持つことから始める」というだけのことで、全てのことに対して批判や否定をするわけではありません。自分の思考の歪み(バイアス)や先入観などに気づくことができる上に、視点を変えたり視野を広げることができるため、凝り固まった思考になることを避けられます。

- 物事の本質に近い、正しい結論にたどりつくことができる。

- 自分自身も納得して、判断を下せる状況を作る

クリティカル思考を取り入れるようで、上記のようなメリットがあります。

クリティカルシンキング研修では、論理的な話の展開の仕方や、仮説を立て検証をくり返し行う課題解決の手法、客観的に物事を考え、課題を分析・検証する思考方法を学び、業務効率促進を目指します。

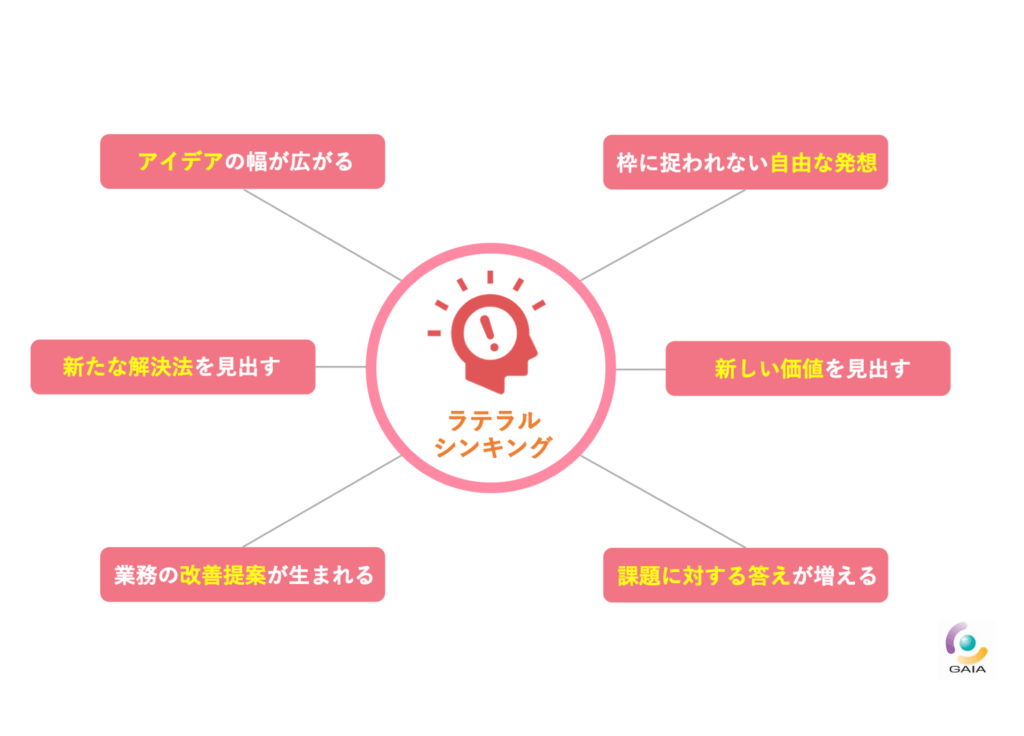

ラテラルシンキングとは

ラテラルシンキングは、「水平的思考」と直訳されます。既成・固定概念に捉われず、様々な視点で物事を捉え、自由な発想でアイディアを生み出し、解決法を見つけ出す思考法と言えます。

これまでの考え方にとらわれず、自由なアイディアを出していくために「オズボーンのチェックリスト」や「ブレインストーミング」といった発想法を活用することもあります。思いがけない、新たなアイディアによって出された商品(サービス)が社会や人々の生活を変えることにもつながるため、身につけたい思考法です。

ラテラルシンキングは、革新的な発想・自由なアイデアを導く思考法です。イノベーションに向いたテクニックである水平思考について学び、業務改善だけでなくその発想・アイディアを実現できる思考法を習得するための研修です。

3つの思考法の違い・場面に応じた活用法

ここからは、トリプルシンキングの具体的な活用方法について解説します。先ほどもお伝えした通り、3つの思考法をそれぞれ組み合わせることによって、ビジネスシーンにおいて必ず助けになります。

ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違い

ロジカルシンキングは端的に言うと「説明する力」です。一方で、クリティカルシンキングは「考える力」のことを指します。

もっとわかりやすく説明すると、クリティカルシンキングは「探偵」のようなものです。事件の真相を解き明かすために、さまざまな視点からヒントを見つけ出します。「本当にこれが真実なのか?」と疑問に持ちながら深く考える思考法です。

ロジカルシンキングは、「科学者」に近いでしょう。実験や観察を通して出てきた「なぜ?」「どうして?」と言う疑問に対して、論理的に答えを見つけ、筋道を立てて説明しようとする思考法です。

ロジカルシンキングを補完する「クリティカルシンキング」

ロジカルシンキングには、根拠の選択によって主張が異なってしまうことや課題分析の仕方によって対策が異なることがあります。そのため、ロジカルシンキング単体で思考に加えて「疑問を持つことを前提とする思考法」によって「本当にそうなのか」「他にないのか」という疑問を持ちつつ進めていくことになります。クリティカルシンキングでロジカルシンキングを補うことで、より精度を高めることができるのです。

【具体例】新しいゲームを買おうか迷っているときの思考の違い

| クリティカルシンキング | ロジカルシンキング |

|---|---|

| このゲームは本当に面白いのか? 他の人のレビューは? 値段に見合うだけの価値があるか? | このゲームを買うために必要な費用は? いつ遊ぶ時間を作れるか? |

ロジカルシンキングを補完する「ラテラルシンキング」

ロジカルシンキングは、ラテラルシンキングによる補完も可能です。

「ロジカル」と「ラテラル」は完全に考え方が違うため、合わないと思われがちですがそうではありません。

ラテラルシンキングは、これまでの考え方や常識などに捉われず自由に考えていくものです。

ラテラルシンキングは、ロジカルシンキングにとって必要な「前提」の幅を広げることができるため、

これまでになかった革新的なアイディアが生まれる可能性が高まります。

【無料】資料ダウンロード

トリプルシンキング徹底解説

ロジカル・クリティカル・ラテラル

3つのビジネス思考について

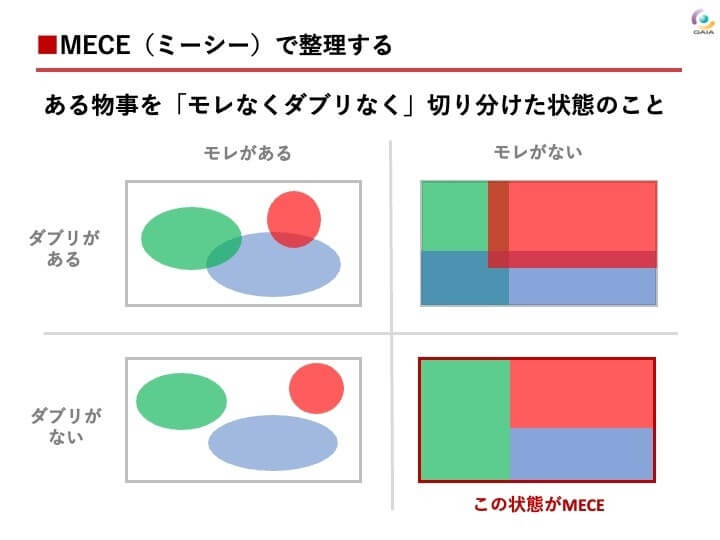

ロジカルシンキングのフレームワーク

ロジカルシンキングには、「フレームワーク」がつきものです。フレームワークとは「枠組み」のこと。様々な思考における「枠組み」を活用することによって論理的に結論を導くことができるようになります。

ここでは、いくつかのフレームワークをご紹介します。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| MECE(ミーシー)の法則 | MECEの法則は、“モレなくダブりなく”ものごとを考えるための手法です。 正確な分析を行うためには、“漏れ”や“重複”があってはいけません。 この法則を基に、様々なフレームワークが生まれています。 |

| SMARTの法則 | Specific(具体的であること)、Measurable(計測可能であること)、 Achievable(達成可能であること)、Realistic(現実的であること)、 Time-related(期限が決まっていること)の頭文字をとっています。 それぞれの項目を分析することで、計画や目標達成や到達度を客観的に 判断するための指標とします。 |

| ロジックツリー | ロジックツリーは、問題や課題を階層化して分析していきます。 「なぜ」「どうやって」「どうして」とどんどん掘り下げていくことで、 根本的な問題がどこにあるのか、何を改善すれば良いかを検討しやすくなります。 |

| PDCA | 誰もが聞いたことのある有名なフレームワークが「PDCA」です。 Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を 何度も繰り返すことで現状を改善していきます。 何かうまくいっていないことがある場合には、このフレームワークを活用して どんどん改善を重ねていくことで、目標達成へと繋がっていくのです。 |

| SCAMPER | Substitute(代用)、Combine(結合)、Adaot(応用)、 Modify/Magnify(修正/拡大)、Put other uses(転用)、 Eliminate/minify(削除/削減)、Reverse/Rearrange(逆転/再編集)の 頭文字をとったもの。 あるテーマにおいて、進行役を一人きめ、それぞれの項目について テーマと項目を組み合わせることによって、思いがけないアイディアが 生まれることがあります。 普段と違う切り口によって発想を変えるフレームワークです。 |

MECE(ミーシー)の法則の図解

「モレなく、ダブりなく」という意味のMECE(ミーシー)。 物事を考えるときに、必要な要素を網羅しながらも、それらが重複しないようにする考え方を指します。 ロジカルシンキングの基本概念のため理解を深めておきましょう。

まとめ

本記事では、「トリプルシンキング」について解説しました。

「ロジカル」「クリティカル」「ラテラル」は、それぞれ身につけるとビジネスにおいて力を発揮します。

ですが、それらを組みわせることによってさらに精度の良いアイディアを生み出したり、深く論理的な思考ができるようになります。

それぞれの思考スキルのトレーニングについては、様々な教育カリキュラムや研修メニューがあります。

「社員にスキルを身につけさせたいがどうすれば効果的にスキルが身につくかわからない…」

そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ、ご相談ください。

研修の準備からアフターフォローまで、丁寧にサポートさせていただきます。

ぜひ、トリプルシンキングを身につけて日々の業務をより良いものにしていきましょう。

【無料】資料ダウンロード

トリプルシンキング徹底解説

ロジカル・クリティカル・ラテラル

3つのビジネス思考について