パワハラ防止法とは?企業の義務や罰則、やるべき対策を分かりやすく解説

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が2020年6月1日に施行され、大企業にハラスメント対策が義務付けられました。そして、2022年4月からは中小企業も対象となり、現在ではすべての企業で対策が必須となっています。

しかし、「具体的に何をすれば良いのか分からない」「自社の対策が十分か不安」と感じている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、パワハラ防止法の基本から、企業に課せられた義務、違反した場合のリスク、そして具体的な対策までを分かりやすく解説します。

パワハラ防止法とは?

パワハラ防止法とは、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、企業に対して雇用管理上の措置を義務付けた法律です。この法律の施行により、企業はハラスメント対策を講じることが明確な義務となりました。

正式名称は「労働施策総合推進法」

一般的に「パワハラ防止法」と呼ばれていますが、これは通称です。法律の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、略して「労働施策総合推進法」といいます。2019年の法改正でパワーハラスメントに関する規定が新設されたことから、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。

中小企業も対象!2022年4月から完全義務化

パワハラ防止法は、施行当初は大企業のみが義務化の対象で、中小企業は「努力義務」とされていました。しかし、2年間の猶予期間を経て、2022年4月1日からは中小企業を含むすべての事業者に対して、パワハラ防止措置を講じることが完全義務化されました。現在、企業の規模に関わらず、すべての企業が法律に基づいた対策を実施する必要があります。

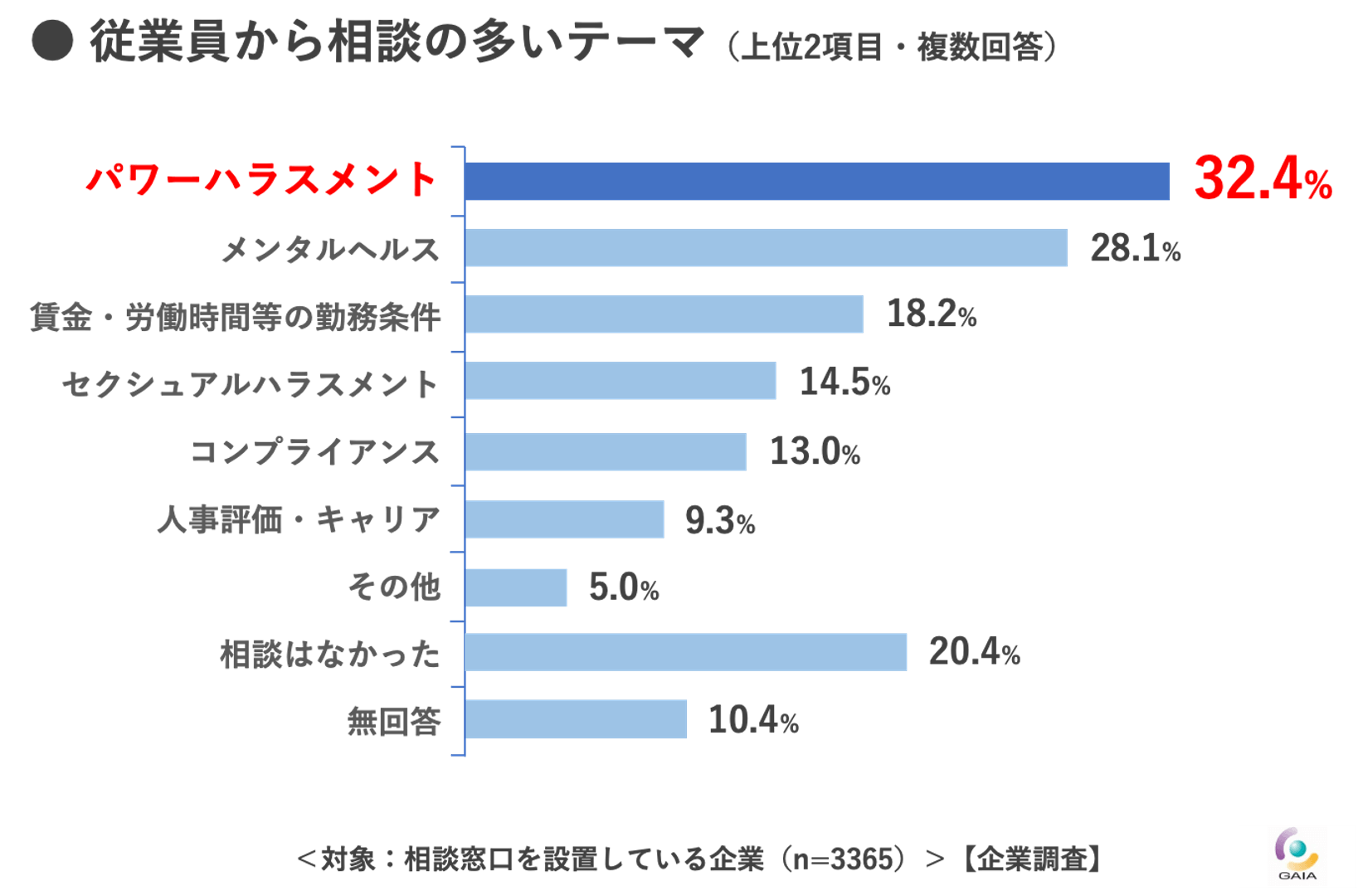

平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査 主要点によると、従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは、パワーハラスメント(32.4%)が最も多いという結果となりました。過去3年間に1件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は、 36.3%あり、過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は、32.5% とのこと。ハラスメント対策が必要であることを裏付けることができます。

平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査 主要点

法律が成立した背景

この法律が成立した背景には、職場でのパワハラに関する相談件数の増加があります。厚生労働省の調査によると、総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加傾向にあり、深刻な社会問題となっていました。このような状況を受け、労働者を保護し、誰もが安心して働ける職場環境を整備することを目的に、国としてハラスメント対策を強化するために本法律が制定されました。

パワハラ防止法に違反した場合の罰則は?

「パワハラ防止法に違反したら、罰金などの罰則があるのか?」という点は、多くの企業担当者が気にするところです。結論から言うと、現時点で措置義務を怠ったことに対する直接的な罰則(懲役や罰金)はありません。しかし、それ以外のペナルティが存在します。

直接的な罰則規定はない

パワハラ防止法には、企業が防止措置を怠ったこと自体を理由とする罰金や懲役といった刑罰は定められていません。これは、法律の目的が企業を罰することではなく、職場環境の改善を促すことにあるためです。しかし、罰則がないからといって対策を講じなくても良いということにはなりません。

勧告や企業名公表のリスク

企業が法律で定められた措置義務を怠り、パワハラが起きているにもかかわらず放置していると、厚生労働大臣(都道府県労働局長)から助言・指導、または勧告を受けることがあります。さらに、その勧告に従わなかった場合には、企業名が公表される可能性があります。企業名が公表されれば、社会的な信用が失墜し、採用活動や取引関係にも深刻な悪影響を及ぼすリスクがあります。

放置した場合に問われる法的責任

パワハラを放置した結果、従業員が精神疾患を発症したり、退職に追い込まれたりした場合、企業は「安全配慮義務違反」や「使用者責任」として、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。裁判になれば、企業は多額の賠償金を支払うことになるケースも少なくありません。直接的な罰則がないからといって、何のリスクもないわけではないのです。

法律で定められたパワーハラスメントの3つの定義

パワハラ防止法では、職場におけるパワーハラスメントを、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラには該当しません。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 優越的な関係の背景 | 職務上の地位や人間関係、専門知識など、相手より優位な立場を背景に行われる言動。 |

| 業務上の必要性 | 業務上、明らかに必要性のない言動、またはその態様が相当でない言動。 |

| 就業環境の悪化 | その言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、職場環境が不快なものとなり能力の発揮に重大な悪影響が生じること。 |

優越的な関係を背景とした言動

「優越的な関係」とは、単に職務上の地位(上司と部下など)だけを指すものではありません。同僚や部下であっても、専門知識や経験、人間関係の優位性を背景に行われる言動も含まれます。例えば、特定の業務に詳しい部下が、その知識を盾に上司や同僚に対して協力しない、といったケースも該当する可能性があります。

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がない、またはそのやり方がふさわしくない場合を指します。例えば、人格を否定するような暴言や、業務とは無関係な私的な雑用を強制することなどがこれにあたります。遅刻を繰り返す従業員に対して、上司が注意・指導を行うことは業務の範囲内ですが、他の従業員の前で大声で罵倒するような行為は範囲を超えたものと判断されます。

労働者の就業環境が害されるもの

パワハラと判断される言動によって、被害を受けた労働者が精神的・身体的な苦痛を感じ、能力を発揮できなくなるなど、働く上で看過できない程度の支障が生じる状態を指します。判断は平均的な労働者の感じ方を基準とし、継続的に行われる暴言などによって、従業員が出社できなくなった場合などが典型例です。

法で定められたパワハラ6類型

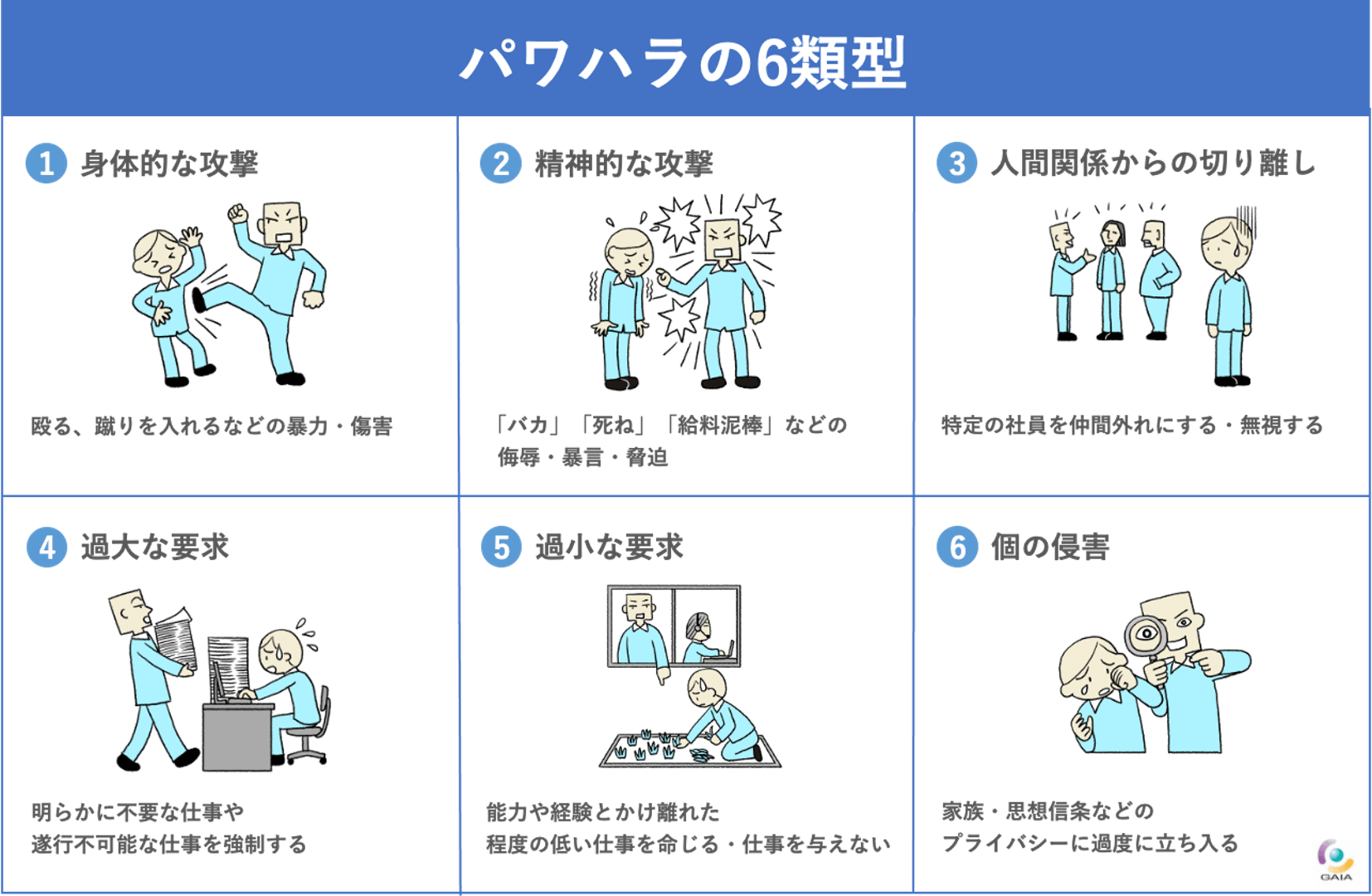

厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を6つに分類し、典型例を示しています。

| 身体的な攻撃 | 暴行・傷害・殴る蹴る・物で頭を叩く・物を投げつける、など |

|---|---|

| 精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言・人格を否定する暴言を吐く・ 他の従業員の前で罵倒する・長時間にわたって執拗に非難する、など |

| 人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視・別室に隔離する・集団で無視する・ 他の従業員との接触や協力を禁止する、など |

| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害・ 新人に対して教育のないまま過大なノルマを課す・私的な雑用を強要する・ 終業間際に大量の業務を押し付ける、など |

| 過小な要求 | 業務上の合理性なく・能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること 仕事を与えないこと・役職名に見合わない程度の低い業務をさせる・ 嫌がらせで仕事を与えない、など |

| 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること・個人用の携帯電話をのぞき見る・ センシティブな個人情報を他の労働者へ暴露する・ 家族や恋人のことを根掘り葉掘り聞く。 |

企業に課せられる義務

事業主には以下の対応が法律で義務付けられています。

- パワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

- 相談窓口の設置と適切な運用

- 事後の迅速かつ適切な対応

- 相談者や行為者のプライバシー保護

- 相談したことを理由とする不利益取り扱いの禁止

- 追加的な推奨事項

それぞれの義務について、具体的な実施方法と重要なポイントを解説します

1. パワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

具体的な実施内容:

- 就業規則への明確な規定の追加

- パワハラの定義

- 禁止される具体的な言動

- 違反時の懲戒処分の内容

- 経営トップによる宣言の発信

- パワハラ防止に関する経営方針の表明

- 具体的な取り組み施策の提示

- 定期的な社内教育の実施

- 年1回以上の全従業員向け研修

- 管理職向けの特別研修

- eラーニングの活用

実施における注意点:

- 方針は具体的で分かりやすい表現を使用

- 正社員だけでなく、派遣社員や契約社員も対象に含める

- 多言語での周知(外国人従業員がいる場合)

2. 相談窓口の設置と適切な運用

設置の具体的要件:

- 社内・社外の両方の窓口を設置

- 社内:人事部門や専門の相談室

- 社外:専門の相談機関への委託

- 複数の相談ルートの確保

- 電話、メール、面談など

- 上司、人事部門、専門相談員など

運用のポイント:

- 相談窓口担当者の育成

- カウンセリングスキルの習得

- 法的知識の習得

- 24時間対応可能な体制の整備

- 記録の適切な保管体制の構築

3. 事後の迅速かつ適切な対応

対応手順の確立:

- 事実関係の迅速な調査

- 公平・中立な調査体制

- 客観的証拠の収集

- 被害者保護の即時実施

- 加害者との接触回避措置

- メンタルヘルスケアの提供

- 加害者への対応

- 適切な処分の決定

- 再発防止研修の実施

注意すべき点:

- 調査から対応までの期限設定

- 対応状況の進捗管理

- 再発防止策の策定と実施

4. 相談者や行為者のプライバシー保護

具体的な保護措置:

- 情報管理の徹底

- アクセス権限の制限

- 書類の施錠管理

- 関係者への守秘義務の徹底

- 秘密保持に関する誓約書の取得

- 違反時の罰則規定の整備

- 相談記録の適切な管理

- 保管期間の設定

- 廃棄手順の明確化

実施のポイント:

- デジタルデータの暗号化

- 相談室の防音対策

- 面談時の配慮(時間帯、場所の選定)

5. 相談したことを理由とする不利益取り扱いの禁止

禁止される不利益取り扱いの例:

- 解雇、契約更新拒否

- 降格、減給

- 配置転換

- 昇進・昇給の見送り

- 研修機会の制限

防止のための体制整備:

- 人事評価システムの透明化

- 評価基準の明確化

- 第三者チェック体制の導入

- モニタリング体制の構築

- 定期的な労働条件の確認

- 相談者のフォローアップ面談

- 報復行為への厳正な対処

- 懲戒規定の整備

- 監査体制の確立

追加的な推奨事項

予防的措置:

- 職場環境のモニタリング

- 定期的なストレスチェック

- 従業員満足度調査の実施

- コミュニケーション活性化施策

- 定期的な面談制度

- チームビルディング活動

- 管理職の育成

- リーダーシップ研修

- コーチング研修

これらの義務を確実に履行することは、法令遵守の観点だけでなく、健全な職場環境の構築と企業の持続的な発展にとって極めて重要です。特に、形式的な対応にとどまらず、実効性のある取り組みとして実施することが求められています。

企業が具体的に取り組むべきパワハラ対策

では、企業は法律の義務を果たすために、具体的にどのような対策を進めればよいのでしょうか。ここでは、すぐにでも取り組むべき対策を紹介します。

ハラスメントに関する方針を就業規則に明記する

まずは、就業規則にパワハラの禁止に関する規定を設けることが第一歩です。パワハラの内容、禁止する旨の方針、そして懲戒処分に関する規定を明確に記載します。これにより、企業としての厳しい姿勢を示すとともに、万が一パワハラが発生した際に加害者に対して処分を行う根拠となります。

社内研修を実施し従業員の理解を深める

全従業員を対象としたハラスメント研修を定期的に実施することも非常に重要です。特に、管理職層には、指導とパワハラの境界線や、部下からの相談を受けた際の対応方法など、より実践的な内容の研修を行うことが効果的です。研修を通じて、従業員一人ひとりがハラスメントに対する正しい知識と意識を持つことを目指します。

相談窓口を設置し正しく運用する

相談窓口は、人事部やコンプライアンス室などが担当する社内窓口と、弁護士や専門の外部機関に委託する社外窓口の両方を設置することが理想的です。従業員が相談しやすい方を選べるようにすることで、相談のハードルを下げることができます。また、窓口の存在をポスターや社内イントラネットで継続的に周知し、形骸化させないことが大切です。

アンケート調査で実態を把握する

匿名で実施するハラスメントに関するアンケート調査は、潜在的な問題を把握するために有効です。相談窓口には上がってこないような実態や、職場の雰囲気などを把握することができます。調査結果を分析し、職場環境の改善や今後の対策立案に役立てることで、より効果的なハラスメント防止につなげることができます。

まとめ

パワハラ防止法の施行により、すべての企業はパワーハラスメント対策を講じることが義務付けられましたが、就業規則の改定や相談窓口の設置といった制度面の整備だけでは、実効性のある対策には不十分です。従業員一人ひとりが正しい知識を持ち、適切に行動できるようにするためには、継続的な研修による啓発と意識改革が欠かせません。

特に管理職層は、指導とパワハラの境界線や部下から相談を受けた際の対応方法など、実践的なスキルを求められます。定期的な研修を導入することで、法令遵守だけでなく、健全で働きやすい職場環境づくりにもつながります。

自社のパワハラ防止体制に不安を感じる方は、ぜひガイアシステムのパワハラ防止研修|パワハラ防止法対応 導入を検討してみてください。外部専門機関の研修を取り入れることで、最新の法令対応に沿った実効性の高い対策を進めることができます。

パワハラ対策についての総合サイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省)にて、

立場に合わせたパワハラの種類をチェックできます。ぜひ、チェックしてみてください!

パワハラ防止法の施行に間に合うように、早めに準備を始め、働きやすく、風通しのいい社内環境の整えに取り組んでみてください。

パワハラ防止法に対応研修

ガイアシステムでは、パワハラ対策における、セミナー・研修を実施しております。

ハラスメント研修カリキュラム

従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!

カスタマーハラスメント研修|対応力強化

従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。

本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。

ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!

ハラスメント研修 |パワハラ防止対策

セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。

「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。

心のメンテナンス手法を習得

メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには

メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編

・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編

・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編

上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。

ハラスメントコラム一覧

-

良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説

-

看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説

-

医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介

-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説

-

若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは

-

病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説

-

ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点

-

建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説

-

企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説

-

不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策

-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説

-

企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説

-

職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと

-

【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?

-

【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?

-

教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?

-

モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説

-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み

-

ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介

-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?

-

ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント

-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ

-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性

-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!